阿茲海默病

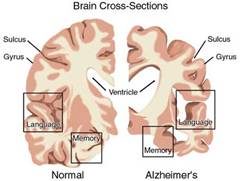

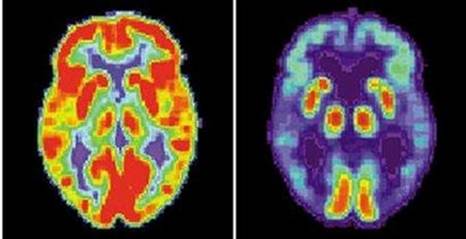

阿茲海默病(Alzheimer's disease,簡稱AD)又稱老人癡呆症,是一種持續性神經功能障礙。疾病的成因未明,目前沒有準確診斷和有效治療的方法。阿茲海默病又稱老年失智症,是失智症中最普遍的成因。最顯著的早期症狀為健忘,通常表現為逐漸增加的短期記憶缺失,而長期記憶則相對不受病情的影響。隨著病情的加重,病人的語言能力,空間辨別能力,認知能力會逐步衰退。受AD影響的神經功能通常與大腦的額葉(frontal lobe)聯繫緊密,這反映了疾病的病理學過程。

阿茲海默病主要有以下兩種類型:

家族性阿茲海默病(Familial AD; FAD):阿茲海默病中較罕見的類型。常染色體優性的孟德爾法則的遺傳規律、多發病於30至60歲之間。

阿茲海默老年癡呆症(Senile dementia with Alzheimer's type; SDAT):占阿茲海默病中的絕大多數。通常在老年期(60歲以上)發病。

歴史

Auguste D.德國愛羅斯·阿茲海默(Alois Alzheimer)於1907年最初報告了這一病症,並由此得名阿茲海默症。

|

愛羅斯·阿茲海默(Alois Alzheimer,1864年6月14日,巴伐利亞Marktbreit—1915年 12月19日,佈雷斯勞)是一位德國精神病學家,他首先發表了「老年癡呆症」的病例,後來被命名為阿茲海默病。

阿茲海默的父親是家鄉的一名公證人。阿茲海默先後進入柏林阿沙芬堡、蒂賓根大學和維爾茨堡大學。1887年,他在維爾茨堡大學獲得醫學學位。次年,他花了5個月時間幫助一位精神病女患者,然後進入法蘭克福市立精神病院。Emil Sioli擔任精神病院院長(1852年-1922年),另一位神經科醫師尼梭(1860年-1919年)與阿茲海默共事。 阿茲海默後來在腦病理學方面的許多工作使用了尼梭的組織學的銀黃著色方法. 阿茲海默與人一同創辦出版雜誌Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie。 Auguste D.1901年,阿茲海默在法蘭克福精神病院觀察了一位患者Auguste D夫人,這位51歲的患者有奇怪的行為癥狀,喪失了短時記憶。在以後數年中這位患者困擾了他。

1906年4月,D夫人去世,阿茲海默將病歷和腦送往他工作的慕尼克克雷佩林實驗室。2位義大利醫生和他一起

由於德語是當時科學尤其是心理學的共同語言,教科書仲介紹克雷佩林對阿茲海默病的研究使他很快出名。1911年,歐洲醫生已經在美國診斷這種疾病。

1912年,阿茲海默擔任佈雷斯勞大學精神病學教授。 1915年12月中旬,阿茲海默在佈雷斯勞大學健身的路上生病。可能是由於鏈球菌感染併發風濕熱和腎衰竭。他在佈雷斯勞因心力衰竭去世,享年51歲。 |

症狀

症狀表現為逐漸嚴重的認知障礙(記憶障礙、見當識障害、學習障礙、注意障礙、空間認知機能、問題解決能力的障礙),逐漸不能適應社會。嚴重的情況下無法理解會話內容,無法解決如攝食,穿衣等簡單的問題,最終癱瘓在床。

與呈階梯狀變化(即在某一時刻突發性的惡化)的腦血管性癡呆症不同,其特點是逐漸惡化。病情惡化的途中,有的患者會伴有被害妄想幻覚等現象出現。通常還能見到諸如,行為語言粗暴,舉止下流等周邊症狀,所以在護理上有很大的困難。

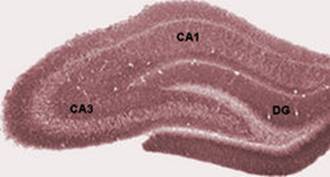

病理

阿茲海默病主要是神經細胞的損失(或退化),以及腦中出現類澱粉斑以及神經纖維叢。已知遺傳因素很重要。並且發現有三種不同體染色體顯性基因與少數家族性、早發性AD有關。這三種分別是:Presenilin 1, Presenilin 2, Amyloid Precursor Protein。晚發性AD(LOAD)只找到一個易感性基因:the epsilon 4 allele of the APOE gene。發病的年紀有50%的遺傳性。

在病理學上顯示出腦組織萎縮、大腦皮質出現老年斑等現象。研究發現老年斑是β澱粉樣蛋白的沉積所造成。從髄液將腦內β澱粉樣蛋白進行定量控制的工具現在正在實用化研發階段。

但是β澱粉樣蛋白是否為本症的直接原因,或者是患病後呈現出的結果,現在還沒有定論。

患病因素

阿茲海默病受遺傳因素的一定影響。調査顯示,80歳以後15%的人有罹患癡呆性疾患的危險。親族中有阿茲海默病患者的場合患病的幾率也相對要高。

大規模調査顯示多攝取蔬菜、魚蝦類食物將減少患阿茲海默病的幾率、肉類的過多攝取則會使得機率提高。

另外曾有抽煙攝取尼古丁能減少阿茲海默病的發病幾率之說,但在大規模的研究後現在這一說法被否定。

鋁致病説

曾有學說認為攝取過量鋁離子是阿茲海默病原因之一,但是這一說法目前已不被採信。

阿茲海默病患者腦內檢測出的鋁離子濃度比正常人通常高出數十倍,這是阿茲海默病的成原還是導致的結果目前還不明。 此説源於第二次世界大戰後關島駐紮的美軍患有老年癡呆的幾率異常之高,經過調查後發現關島地下水中鋁離子的含量非常高,通過改為飲用雨水以及從其它島嶼提供的水後患病率馬上急劇下降,由此得出鋁致病說。

另外日本紀伊半島地區阿茲海默病患病比率極高,其地下水中鋁離子含量也極高,通過完善用水設備後患病率下降也是這一學說的根據。 原來認為血液到腦部時通過腦血液關口時鋁離子無法到達大腦,如今發現這種看法是錯誤的。

治療

藥物療法

研究表明膽鹼酯酶阻斷劑可減輕阿茲海默病患者的精神症狀 日本Eisai株式會社研發的乙醯膽鹼分解酵素阻斷劑,作為認知改善藥物被用於治療阿茲海默病。 此外針對阿茲海默病伴有的失眠、易怒、幻覚、妄想等「周邊症狀」,通常投與適宜対症的藥劑如安眠藥、抗精神病藥物、抗癲癇藥物、抗抑鬱症藥物等。

其他的治療法

通過散步等改善晝夜生活節奏,將有紀念意義的照片記念品等放置在病人旁邊給與安心感,等藥物以外的手段也被認為對患者的失眠,不安等症狀有效。

(資料來源 : 維基百科)