粵 語

粵語是一種屬漢藏語系漢語族的聲調語言。 ( 粵語分佈圖)

在中國廣東、廣西及香港、澳門和東南亞,以及北美、英國和澳大利亞華人社區中廣泛使用。

它的名稱來源於中國古代對嶺南的稱謂“越”(通“粵”)。

2010年7月5日,廣州市政協召開會議,政協常委會專題報告提交書面建議:為給廣州亞運會營造一個良好的語言環境,

建議廣州電視臺綜合頻道增加普通話節目播出時段。而該提案自從上月掛出網上調查時開始,即引起了社會熱烈討論。

|

|

1.粵語(Cantonese)簡介

俗名:廣東話、廣州話 英文名:Cantonese

地位:2008年正式被聯合國定義為語言,從屬於日常生活中主要運用的五種語言漢語(Chinese)之一

(Leading Languages in daily use),聯合國教科文組織的網頁,把各個國家的語言都列出了,在“China”欄目內,

排第一的是“Mandarin”(漢語普通話),排第二的就是“Cantonese”粵語了。

與普通話的聯繫和區別:

粵語與普通話同屬於漢語(Chinese),其中普通話(Mandarin)是漢語通用語,

而粵語(Cantonese)是漢語下屬的一個分支語言,普粵兩者地位平等。

使用國家及地區:

中國大陸(廣州、廣東其他地區)、香港、澳門、印尼北蘇門答臘省棉蘭市、聖誕島、馬來西亞、越南、美國、

加拿大、澳大利亞、新西蘭等粵人移民國家和地區 。

區域

珠江三角洲地區(廣東省多數地區、香港、澳門);廣西壯族自治區(柳州、桂林一帶除外)

使用人數約6700萬~1.3億 粵語分佈區 排名16

語系 漢藏語系 - 漢語族 - 粵語

|

2.語言定義

粵語,是一種發源於兩廣地區(廣東、廣西)的漢語方言,也是在廣東省、香港、澳門佔有主流地位的語言,

故稱廣東話或白話。

自古以來,兩廣山水相連,人文相通。一直以來,兩廣地區是不分的,直到宋朝,才分為廣東和廣西。

而粵語的形成遠遠早於宋朝,也正因為如此,粵語在兩廣地區才通行。

談到粵語的發源地,一般權威學術界的專家大多都認為是發源於古代蒼梧郡廣信

(古代廣信,即是今廣西梧州大部分地區和廣東封開少部分地區)。

古代蒼梧郡地處今兩廣版圖的中心,轄地相當於今之梧州、肇慶、賀州三地區。

北有桂江(漓水)經靈渠通湘江連接長江水系。橫貫兩廣的嶺南母親河珠江的主流西江,穿郡城而過。

統領這一大片南中國土地的首府廣信,其地位十分重要!

在學術上,廣東話不等同於廣東方言。廣東話指的是發源于夏朝的漢族語言,也就是粵語。

不過,粵語的使用者有很多都是從北方或者鄰近的福建等地搬遷過來的,到了廣東後,

有很多人都能接受本土的方言--粵語。

2009年,中山大學和社會各界人士歷經10多年,終於權威證實:

粵語的真正發源地是古代蒼梧郡廣信,即是現在的廣西梧州。

(注:古代兩廣地區是不分的,直到宋朝,才分為廣東和廣西。也正因為如此,粵語在兩廣地區才基本通行。)

|

|

|

3.地位爭議

語言學家一般認為,若兩種話語間不能直接通話,則這兩種話語可定義為兩種不同的語言;

若兩者間有或大或小的差別,但可以直接通話,則兩者可定義為同一種語言的兩種不同方言。

根據這一分類標準,粵語跟普通話是完全無法通話的,應分別歸類為兩種不同的語言。

不過,一般認為,這並非語言分類的唯一標準,如挪威語、瑞典語、丹麥語雖然可以通話,卻列為三個不同的語言。

並且粵語也與漢語其他方言同具有書寫文字和使用族群的高度統一性,這也與西方語言存在很大的差異。

4.粵語定位

廣東,簡稱粵。而粵語是“在這個地方生活的人們所講的語言,就順理成章地被稱為‘粵語’了。”

這僅是字面上的意思,但不能說它是錯的。這跟“阿拉伯數字”不是阿拉伯人發明的,

但它又叫“‘阿拉伯’數字”的道理是一樣的。

粵語因是在廣東省內流行,且佔有主流地位,所以又叫“廣東話”是科學的。

其實在粵語族群,民間對這種語言的稱呼為“白話”,以別於當時讀書所用的文言文。

這是老百姓對自己所講語言的稱呼,我認為這是迄今為止對粵語最恰當的表述。

粵語源于古越語和古漢語的混合,這大抵已是不爭的事實了。

這正解釋了為什麼粵語和壯語甚至是泰語都有明顯的親戚關係(因為大家都有古越語的基因)。

至於粵語是一種“語言”還是一種“方言”,這就純粹是劃分方法和政治走向的問題了。

單以語言學的角度來說,我們只可說兩種語言變體之間的近似度有多少(一般從基本詞彙的統計出來),

而不可能科學地劃一條線,說過了這一條線就是語言,線上以內的就是方言。

方言和語言的劃分,很大程度上是社會問題、是政治問題。

|

至於粵語的起源,經與同好反復論證及查找資料得出結論是:起源於廣西梧州,而以廣州為正統。

梧州一帶是漢人在秦時首先到達嶺南的駐守地區,並且在一段時間內都是南方漢文化的中心。

1995年初,<<語言研究>>雜誌發表了兩位語言學家,中山大學教授葉國泉,廣東省政府參事副教授羅康寧的論文

<<粵語源流考>>,首次披露其”粵語起源于古廣信--今之廣西梧州,廣東封開”的研究成果,

在語言學界引起轟動.當年及次年,珠江文化研究會兩次組織多學科的專家論證會,對此達成共識,

取得一致的結論.此後,報導這一消息的新華社電訊傳遍全世界,在世界華人中產生震動.

眾所周知,粵語發源于古廣信。

古廣信就是今廣西梧州,廣東封開是廣信縣的轄地,而不是治所;

嶺南最早的“首府”設於今梧州;經靈渠通長江水系的灕江才有可能成為古代水上“絲綢之路”。

依據:《前漢書》雲:“蒼梧……有漓水關”;“有漓水東南至廣信”。

當年雄才大略的漢武帝在距今2115年前,平定了南越國呂嘉之亂,完成了南中國歸漢的統一大業,重賞立功將士,

下令將南蠻之地的嶺南劃分為南海、蒼梧、郁林、合浦、交趾、九真、日南、儋耳、珠崖九郡,轄地包括今之兩廣。

五年後,即元封五年(西元前106年)將統轄整個嶺南九郡的交趾刺史部設在蒼梧郡治的廣信,

使之成為整個南中國的首府及政治、經濟、文化中心。

西元209年之後,漢獻帝設立交州,交州牧和交州剌史並設治所於蒼梧郡之廣信,那時尚未有廣州之名。

蒼梧郡地處今兩廣版圖的中心,轄地相當於今之梧州、肇慶、賀州三地區。

北有桂江(漓水)經靈渠通湘江連接長江水系。橫貫兩廣的嶺南母親河珠江的主流西江,穿郡城而過。

統領這一大片南中國土地的首府廣信,其地位顯然就十分重要。

|

5.分佈特點

粵語在分佈上的突出特點,是沿江分佈。它以西江中部為中心,分四條管道向東、西、南擴展。

第一條管道是西江--珠江,即沿西江向東至番禺(廣州)一帶。包括廣西梧州和廣東肇慶、封開、德慶、佛山、

廣州、中山、珠海、東莞、深圳等市,以及香港、澳門兩個特別行政區。

第二條管道是西江--郁江,即溯西江、潯江、郁江直抵交趾郡。包括廣西南寧、崇左、貴港三市及其所屬大部分縣。

第三條管道是北流江--南流江。包括廣西玉林、北海、欽州、防城港等市及其所屬各縣。

第四條管道是南江--鑒江,即溯南江而上,越過雲開山脈到鑒江流域。

包括廣東雲浮、茂名兩市及其所屬郁南、羅定、信宜、高州、化州,湛江市及其所屬吳川、廉江。

|

粵語按照地方的區域,又有不同的種類分區:

粵海方言片(Standard Cantonese)

廣州方言:廣州方言又稱“廣州話”,為粵語的典型代表,但廣府話本身亦不斷地變化發展。

1949年前的廣州話用詞比較古雅,受北方方言的影響也較少。分為以下幾類:

南番順方言:廣州本身乃由番禺及南海的一部份組成,所以廣州方言其實可以算是南番順方言的一個特例。

廣州、番禺和南海的方言比較接近,但順德有不少字的發音跟其它地方不同,例如:“凹”不讀[lap]而讀[nap];

“吃飯”不叫“食飯”而叫“吔[yɑ:k]飯”。

羅廣方言:分佈于肇慶、四會、羅定、廣寧、懷集、封開、德慶、郁南、陽山、連縣等地。

雖然所有語音、詞彙都在跟廣州方言片靠攏,但在語調上依然保留早期古語的特色。

如陰平調的高降調與高平調有明顯差別,陰入調的重讀(調值與普通話第四聲相近)。

幾乎無粵海方言片中所盛行的懶音,如所有非【i】母音開頭的字,均冠以聲母[ng],珂[ngo1],矮[ngai2],

亞[ngaa3],愛[ngoi3],惡[ngok3];[n],[l]音分明 (近代)

香港方言:

1949年前的香港,由於主、客混居,所以香港方言帶有很濃的粵客混雜的口音

(即客家人說的客家話受到廣府話的音調和詞彙的影響和反過來)。

當中以錦田話為代表,但這種口音今日只在上了年紀的香港人身上找到。

|

雅言在嶺南傳播,始于西漢平南越國之後。

漢武帝設“交趾刺史部”監察各郡,東漢撤交趾刺史部設置交州,交趾刺史部和交州都是漢人政權,

官方交際必須講雅言。交趾刺史部和交州的治所大部分時間設在廣信(今廣東封開縣 注:已有出土文獻證明),

雅言就首先在廣信使用。

廣信又是嶺南早期的商貿重鎮。

漢武帝派使者從徐聞、合浦出發,開通了海上絲綢之路,以絲綢、瓷器、雜繒等購回明珠、璧琉璃、

奇石等海外奇珍,經南流江--北流江和鑒江--南江兩條貿易通道輸入廣信,再經賀江--瀟水輸往中原。

中原傳入的雅言通過商貿活動而逐步通行於這一帶。

廣信還是嶺南早期的文化中心。東漢時期,一大批文人學者以這裡為陣地,開展文化活動,設館客授生徒。

其中最突出的是經學家陳元和士燮。陳元被譽為“嶺海儒宗”,晚年回廣信辦學,成為嶺南文化的先驅者之一。

上燮擔任交趾郡太守40多年,還一度“董督七郡”,不少中原文人慕其名前來依附,他們來往於交趾、廣信等地,

以講學為業。這些文人在傳播中原漢文化時所使用的,當然是有漢字作為紀錄符號的雅言。

土著居民在學習漢文化和漢字之時,也就學習了雅言。這些土著居民的語言本來幹差萬別,互相無法通話,

又沒有文字,因此除了跟漢人交往時使用雅言之外,部落之間交往也不約而同地借助雅言。

這麼一來,雅言便成為各土著部落的共同語,就像春秋戰國時各諸侯國交往都使用雅言一樣,形成雙語制,

在自己部落內使用自己的母語,對外交往則使用雅言。

粵語形成之初,跟中原漢語差異並不明顯。到晉朝以後,先有“五胡亂華”,接下來便是長達200餘年的南北分治。

北方遊牧民族入主中原,對那裡的文化和語言帶來巨大的衝擊,從周朝以來一直作為民族共同語的雅言

逐漸發生重大變化,同時在這一時期,嶺南地區保持較為穩定的局面,由雅言演變而成的粵語

沒有發生中原漢語那樣的變化,一直保持著原來的音系。

正如李如龍教授所說;“中古之塞擦音聲母的分化,鼻音韻尾的合流,塞音韻尾的弱化和脫落、濁上歸去、

入派三聲這些在許多方言普遍發生的變化都被粵方言拒絕了。”

(《方言與文化的宏觀研究》)因此,雅言在今天的北方和中原已經發展成為胡化成現代的普通話和官話,

粵語卻更好的繼承雅言的原汁原味。

封川話濁塞音:早期粵語的活化石

粵語保存著古代雅言的許多因素,可以通過粵語與《切韻》音系的對照證實。

《切韻》是我國最早一部音韻學著作,成書于隋朝初年,是集呂靜《韻集》、夏侯該《韻略》、陽休之《韻略》、

周思言《音韻》、李季節《音譜》、杜台卿《韻略》等,各有乖互。

江東取韻與河北複殊。因論"南北是非,古今通塞",欲更捃選精切,除削疏緩。

說明這部韻書是以當時朝代南北所用語言,加上述各韻書加以融會所著,以《切韻》音系

跟今天漢語七大方言進行對照,可以看出,保存這個音系較多的為粵語、閩南語、客家話。

以古代的入聲為例,北方的漢語方言由於發展迅速,語言進化較快,塞音韻尾普遍脫離,

因此,現在這-帶的人們完全不知道入聲是怎麼一回事。其他漢語方言雖然保存一些入聲,卻不完整。

粵語由於和中原隔絕,處於山高皇帝遠的半蠻荒狀態,所以沒有“入派三聲”這一變化規律,

所以保存著古代的全套入聲,同鼻音韻尾整齊對應。

在粵語的形成地梧州一帶,古代雅言音系的因素保存得較為明顯。

《切韻》音系中有一套濁塞音聲母,這套濁塞音聲母在漢語大多數方言中已經消失在今天的粵語廣州話亦已無存。

然而,這套濁寒音聲母在梧州的粵語中完整保存。

更令人注意的是:

在梧州粵語,不僅在《切韻》中念為濁塞音“並”、“定”、“群”母的字仍然讀為濁塞音,

而且有些在《切韻》中已經念為清塞音“幫”、“端”、“見”母的字也讀為濁塞音。

我們知道,“濁音清化”是漢語聲母演變的一條規律。根據這條規律,濁塞音聲母越發達,其年代便越久遠。

有人說,梧州粵語濁塞音比《切韻》音系發達,說明它保存著比《切韻》成書年代更早的音系,

也就是兩漢時期的雅言音系。所以說,它是古代雅言不可多得的活化石,也是早期粵語的活化石,

是粵語形成于古廣信的見證。

6.歷史溯源

秦漢時期

自上古時期,居於嶺南地區的多個原始部族被居於中原地區的華夏族人泛稱為南越族。

秦始皇南下攻取“百越”後,華夏族人來到嶺南地區,南越族人則逃往山區或更南方的地區,

當時的華夏族語言開始傳入嶺南地區。秦朝滅亡後,南海郡尉趙佗兼併桂林郡和象郡稱王,建立了短暫的南越國。

在漢朝的鼎盛時期,華夏族融合當時周邊多個民族演變成漢族。

這一時期是粵語出現雛形的時期。

魏晉南北朝時期

在魏晉南北朝時期,中原地區再次處於長年內戰,北方更首次淪陷到外族手中,以致中原人逃至嶺南地區,

嶺南地區漢族人口大量增加,這是中國歷史上中原人口南遷的第一次高峰期。

當時中原傳入的漢語與以前形成的古粵語混合,拉近了古粵語和中原漢語的差別。

這一時期是粵語的成長時期。

唐宋時期

在唐朝頂盛時期,嶺南地區的漢族人口進一步增加,與漢族長期接觸的原住民已被漢化。

而在漢族分佈較少的山區,原始部族則繼續保持自己的語言文化。

這一階段粵語仍受中原漢語影響,成為一種既能對應中古漢語發音但有獨立詞彙文法的語言。

唐朝滅亡後,燕雲十六州淪陷達四百年之久,宋朝時期,北方更再次淪陷到外族手中,以致中原人逃至嶺南地區,

這是中國歷史上中原人口南遷的第二次高峰期,也是最後一次拉近粵語和中原漢語差別的時期。

唐宋時期可被視為粵語的定型時期,因此現代粵語仍能對應宋朝《廣韻》的發音,但難以對應元朝或以後的中原漢語發音。

元明清初時期

在元朝,蒙古人遷都至位於燕雲十六州內的大都(前稱燕京,後改稱北京),並以當地話作為官方語言,

當時的中原漢語與中古漢語和粵語的差別在此後不停變大:

當時的中原漢語已急劇地向北京官話方向發展,北京官話的入聲迅速消失

(即是-p/-t/-k韻尾脫落,如“入日北”三字在中古漢語和現代粵語都帶有不同入聲韻尾),

又出現了不屬於“平上去入”傳統四聲的輕聲聲調;已經定型的粵語則不受元朝影響而獨立發展。

清朝中末時期

由於清朝閉關自守,僅留下廣州作為與其他國家進行貿易。故相當一部分外國人來到中國後

掌握的漢語是粵語而非官話,不少京官為了與外國人經商議事亦常常接觸粵語,使得粵語首次逆向傳播到中原。

在這一時期又有大量的粵人遷移到美洲、澳洲和東南亞等各地,粵語開始傳播到世界各地。

近代

中華民國成立時,雖然有用北方白話取代文言文正式書寫的地位,但粵語的實際使用未有受到任何限制。

但到了中華人民共和國成立之後,在全面“推廣普通話”的運動中,粵語受到前所未有的限制,地位已大不如前。

粵語受到北方漢語的影響越來越大,以致在中國大陸粵語分佈區的許多年輕的一代不懂得一些專門名詞的粵語讀法。

由於國家政策規定,學校都要用普通話進行教學,年輕一代長期在普通話的環境下成長,變成有部分小孩可以

說得一口流利的普通話和外省人溝通,但是廣州話就不太懂,這種情況的出現使得不少以粵語為母語的人士開始

產生一種母語危機感,因此中國各地近年來要求保護本土語言文化的呼聲逐漸開始壯大。

同時在香港、澳門和海外,由於不受普通話政策的約束,粵語在港澳被廣泛運用于教育、行政、法庭、新聞傳媒、

娛樂、音樂、電影、電視當中,發展出獨具特色的現代粵語流行文化,對南粵文化和粵語的保護起了極大的作用。

加上粵港澳地區受惠于長年的經濟開放和流行文化發展,這些成果也令不少帶有粵語源頭的詞彙被傳播開去。

7.現狀

7.現狀

目前全球粵語使用人口大約有一億,使用地區廣泛其中廣東約7000萬,廣西3000多萬,港澳灣和海外華人華僑

約1000萬。所以共約1億多人使用粵語。粵語不僅在海外華人社區中被廣泛應用,而且支持著香港文化及南粵文化

為中心的粵語文化,這使得粵語具有很強的影響力,可以說是目前世界上有較強生命力的語言之一。

目前粵語已經成為澳大利亞第四大語言,加拿大第三大語言,美國第三大語言。

此外,粵語亦是唯一在外國大學有獨立研究之中國漢語,亦是唯一擁有較為完善文字系統的漢語,

而且可以完全使用漢字表達。

廣州話口音是約定俗成的、國際承認的粵語的標準音,大多粵語字典以廣州音為准。

廣州以粵劇、粵曲等傳統藝術長期保持廣州話的標準地位,至1970年代末以後,香港粵語流行曲、

粵語電視劇及粵語電影強勢影響廣東地區,繼而輻射影響中國內地的非粵語省市。

民間的香港口音跟廣州口音並無明顯分別,只是在語感上有少許差異,因兩地在不同社會體制下沿用不同的習慣語彙,

用詞有所不同,以及兩地教學改革所導致。

8.粵語漢字

8.粵語漢字

粵語有別於其它的方言,因為粵語不僅音系系統完整,而且還可以用文字表達出來。

粵字,即粵語漢字。通常包括兩類:一是粵語白話文中經常使用,在中古漢語中也有,

但是在現代漢語中已經廢棄不用或極少用到的漢字;二是粵語特有而標準現代漢語中沒有的字。

例如:冧、系、喺、冚、嗰、乜、啲、鎅、焫、嘅、揾、嘢、咗、嚟 等等。

其中乜、嘅、系、喺、揾、嘢、咗、嚟都是使用頻率非常高的極高頻字。

日常用語

一、日常用語: 普通話 粵語

1、你好! 你好! 2、你叫什麼名字? 你叫咩名啊?

3、謝謝! 唔該!多謝嗮! 4、對不起/不好意思 對唔住/唔好意思。

5、不好意思打擾你一下 唔好意思阻你一陣 6、在哪裡呀? 喺邊度呀?

7、現在是2點。 宜家系兩點。 8、你在幹什麼? 你喺度做乜啊?

9、你吃飯了沒? 你食咗飯未啊?

通行地域

在中國大陸,粵語通行於廣東、廣西境內,以廣州話為中心。使用人口約1億多人。

其中廣東約7000萬,廣西2000萬,港澳灣和海外華人華僑約1000萬。所以共約1億多人使用粵語。

通行地區大致如下: 廣東省境內純粹屬粵方言或以粵方言為主的縣市有47個,占全省面積的1/3以上,

即廣州、廉江等16個縣市也有部分地區講粵方言。 廣西壯族自治區通行粵方言的縣市有25個,

此外,海外華僑及華裔中以粵方言為母語的也很多,他們主要分佈在東南亞、南北美洲、澳大利亞、新西蘭等國家。

美洲華僑和華裔幾乎百分之90%以上的祖籍都是粵方言區。

港澳地區:香港特別行政區和澳門特別行政區全境使用粵語。

粵方言區分佈在廣東省大部分地區,海南的儋州話-邁話-蛋家話,廣西東部-南部,香港,澳門。

百色-南寧-桂平-梧州-肇慶-廣州這一線,是西江航運的黃金水道,通行粵語。

海南:通行普通話和粵語。

疍家話

疍家的定義在學術界有爭議,一說是沿海地區漁民的自稱,一說是“水上廣東人”的自稱。

疍家話又名水上廣東話,普遍通行于兩廣的水上人家; 但是浙江,福建沿海也有少數漁民自稱“疍家”,

不過所操語言跟兩廣疍民差別甚大。 疍家話跟廣州話可以互通,但疍家音明顯。

學術界對疍家話的系屬曾經有過一些爭議,一說認為疍家話屬於粵語, 另一說認為疍家話自成體系。

|

|

廣東飲茶文化

廣東人早上習慣到茶樓(酒樓)喝早茶,這種習慣造成廣東人把飲茶轉變成全家聚會談生意的理想地點,

促進了茶樓酒家製造了各式的點心,出現有各種 :叉燒飽、燒賣、粉果、腸粉、鼓椒排骨、鳯爪、鮮竹捲、

蘿葡榚、千層榚、或白粥、油條、艇仔粥、雲吞麵、以及各種燒烤:如廣東燒鴨、叉燒、烤乳猪、烤乳鴿等美食.

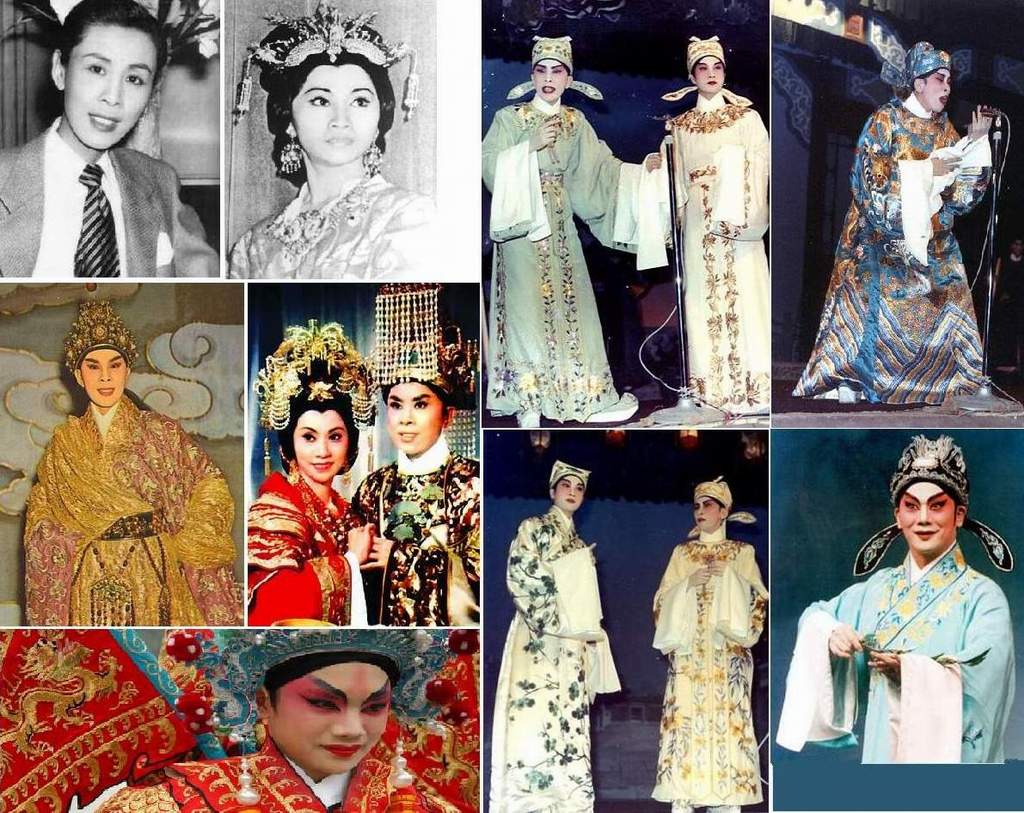

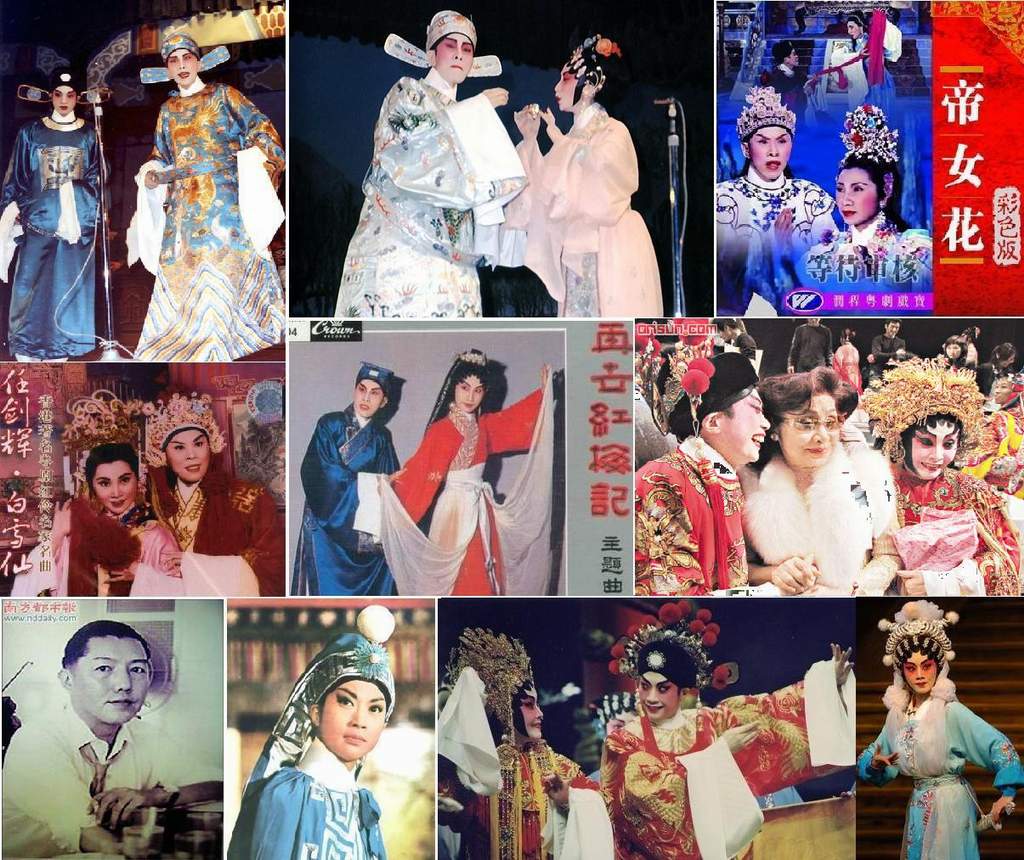

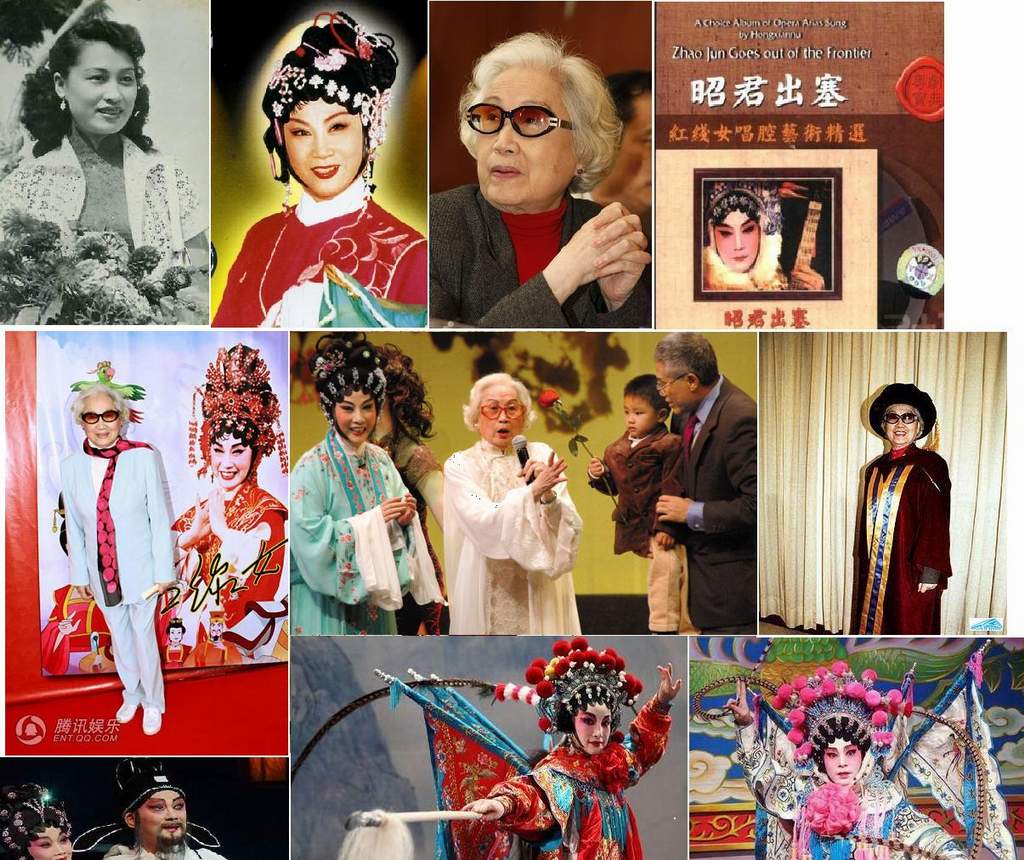

廣東大戲

廣東大戲本來只是方戲曲、後來卻因為出一批重要的角色如薛覺先、白駒榮、馬師曾、

造就了任劍輝、白雪仙、紅線女等名伶、以及出現一位鬼才編戲家唐滌生、讓上一個世紀開出燦爛的光花.

粵語地區的歷史重要人物

六祖慧能

六祖慧能禪師慧能大師,唐代高僧,中國佛教禪宗六祖,著有六祖《壇經》流傳於世,

至今仍有不腐肉身舍利久存于世,成為佛法修行之見證。

慧能祖師,俗姓盧。幼隨父流放嶺南新州(今廣東新興)。父亡隨母移居南海,艱辛貧困,以賣柴為生。

24歲時,得人資助,北上參學。唐龍朔元年(661)在黃梅謁見禪宗五祖弘忍。

五祖乃令其隨從作務,劈柴踏碓八個多月。其時弘忍年事已高,急於傳付衣法,命弟子作偈以呈。

關於六祖的法號,歷來志為“慧能”或“惠能”的均有。據說六祖本人不識字,但據六祖門人法海曾記載“……

專為安名,可上惠下能也。

父曰:何名惠能?僧曰,惠者。以法惠施眾生;能者,能作佛事”,

此外,六祖法體真身的安放地南華禪寺亦以“惠能”為准,可知“慧能”當是訛誤。

在英國倫敦大不列顛國家圖書館廣場, 矗立著世界十大思想家的塑像,其中就有代表東方思想的先哲孔子、

老子和慧能,並列為“東方三聖人” 。慧能作為在我國歷史上有重大影響的思想家之一,

其思想包含著的哲理和智慧,

至今仍給人以有益的啟迪,並越來越受到廣泛的關注。

惠能歸嶺南後,于唐高宗儀鳳元年(676年)正月初八到廣州法性寺(現稱光孝寺)。

印宗法師在該寺內講《涅盤經》之際,“時有風吹幡動,一僧曰:風動;一僧曰:幡動;爭論不休,

惠能進曰:不是風動,亦非幡動,仁者心動”。印宗聞之竦然若驚。知惠能得黃梅弘忍真傳,遂拜為師,並為之剃度。

儀鳳二年(677年),韶州刺史韋璩仰其道風,率同僚入山請惠能入城,於大梵寺講堂為眾說法,兼授無相戒。

僧尼道俗集者千餘人,門人法海編錄其法語。惠能到曹溪寶林寺(今廣東韶關南華寺),弘揚禪宗,主張“頓悟”,

影響華南諸宗派,人稱“南宗”,在此傳法長達37年之久。

當時,六祖惠能的同門師兄神秀,主張“漸悟”,在華北勢力頗盛,號稱“北宗”。

神龍元年(705年),武則天和唐中宗即遣內侍薛簡往曹溪召其入京。惠能以久處山林,年邁風疾,辭卻不去。

薛簡懇請說法,將記錄帶回報命。中宗因贈摩納袈裟一領及絹五百匹以為供養。

並命改稱寶林寺為中興寺,由韶州刺史重修,又給予法泉寺額,並以惠能新州故宅為國恩寺。

唐玄宗開元二年(730年),在河南滑台(今滑縣)的無遮大會上,

惠能弟子荷澤神會辯倒了神秀門人崇遠、普寂,使得“南宗”成為中國禪宗正統。

圓寂涅盤

延和元年(712年)惠能回至新州,命門人建報恩塔。唐玄宗先天二年(713年),圓寂於新州國恩寺,世壽七十六,

唐憲宗諡號大鑒禪師。惠能圓寂後,其真身不壞,被運回韶州(今廣東韶關)曹溪,其門人裹綜塗漆,

保持其生前形像。其肉身像至今還保存在南華寺,供奉在靈照塔中。

禪 法

惠能的禪法以定慧為本。他又認為覺性本有,煩惱本無。直接契證覺性,便是頓悟。

他說自心既不攀緣善惡,也不可沉空守寂,即須廣學多聞,識自本心,達諸佛理。

因此,他並不以靜坐斂心才算是禪,就是一切時中行住坐臥動作雲謂裡,也可體會禪的境界。

惠能又曰“先立無念為宗”,“佛法在世間,不離世間覺。”所謂無念,即雖有見聞覺知,而心常空寂之意。

“自心歸依自性,是皈依真佛。自皈依者,除卻自性中不善心、嫉妒心、諂曲心、吾我心、誑妄心、輕人心、

慢他心、邪見心、貢高心及一切時中不善之行,常自見己過,不說他人好惡,是自皈依。

常須下心,普行恭敬,即是見性通達,更無滯礙,是自皈依。”

典籍闡述

惠能曾告戒僧侶法達,不要錯解法華經中意義。神秀把佛教理論“戒、定、慧”解釋為:

“諸惡莫作名為戒,諸善奉行名為慧,自淨其意名為定。”

而惠能則另有不同解說:“心地無非自性戒,心地無癡自性慧,心地無亂自性定。

”然而,惠能亦一再強調“法無頓漸,人有利鈍,故名頓漸”、“法即無頓漸。迷悟有遲疾。”,

所以認為頓漸只是假名,佛法只為一乘法,“說即雖萬般。合理還歸一。”

禪宗從達摩始百餘年間皆以《楞伽經》相印證,故亦稱為楞伽宗。

達摩的三傳弟子道信開始兼以《金剛》等經為典據,到了惠能即以文句簡單的《金剛經》義代替了《楞伽經》,

其目的在於擺脫名相煩瑣的思想束縛,而單刀直入求得開悟。

傳承門派

惠能為禪宗的發展奠定了理論基礎,對於後來各派禪師建立門庭,影響極大。在他死後,他的弟子傳承禪法,

形成南北二宗。

北宗即是荷澤神會門下,稱荷澤宗。南宗則以南嶽懷讓門下的洪州宗,與青原行思、石頭希遷一系的石頭宗為代表。

惠能禪法在北宗荷澤一派的推動下,取代了原先北宗神秀一系的地位,成為禪門正宗,但荷澤一派因後繼無人,

在唐末衰亡。對後世影響較大的反而是南宗門下。

南宗門下,後來形成河北臨濟宗、江西曹洞宗、湖南溈仰宗、廣東雲門宗、江蘇法眼宗五宗,即“一花開五葉”。

後來,法眼宗遠傳於泰國、朝鮮;雲門宗、臨濟宗更遠播歐美。在中國、日本,則是臨濟宗、曹洞宗兩宗最盛。

荷澤宗

荷澤宗,漢傳佛教禪宗宗派之一,為曹溪禪中的北宗。始於荷澤神會,承繼曹溪六祖法脈,又被尊為禪宗七祖,

但他的地位不被南宗各派所承認,因荷澤宗在洛陽一帶傳佈,因此又被石頭、洪州認為是曹溪禪中的北宗。

開元二十年,荷澤神會在滑台(今河南滑縣)大雲寺開無遮大會,評破北宗,建立曹溪宗的正統地位,

現存《南宗定是非論》就是當時的記錄。

石頭宗

石頭宗,又稱石頭禪,與洪州宗並列為唐代禪宗兩大派系之一,由六祖惠能門下青原行思、石頭希遷一系分出,

下開雲門、法眼、曹洞三宗。其主要建立者,為石頭希遷。因希遷禪師,曾在南嶽一塊巨石上結廬而居,

稱“石頭和尚”,他這一系禪法,也因此被稱為石頭宗。

洪州宗

洪州宗,又稱洪州禪,與石頭宗並列為唐代禪宗兩大派系之一,由六祖惠能門下分出。始于南嶽懷讓禪師,

但它的實際建立者為洪州道一法師。下開臨濟、溈仰二宗。洪州宗重視機鋒,以作風犀利聞名,常以棒喝來接引學人。

臨濟宗

希運禪師也提倡無心,“無心者,無一切心也。如如之體,內如木石,不動不搖;

外如虛空,不塞不礙。無方所,無相貌,無得失。”又說:“但能無心,便是究竟”。

希運繼承了馬祖道一“即心即佛”的思想,力倡“心即是佛”之說。“性即是心,心即是佛,佛即是法”。

他從這一思想出發,主張“以心印心,心心不異”,後世故有 “心心相印”一說。

臨濟義玄主張“以心印心,心心不異”,後世有 “心心相印”一說。臨濟義玄上承曹溪六祖惠能,

曆南嶽懷讓、馬祖道一、百丈懷海、黃蘗希運的禪法,以其機鋒淩厲,棒喝峻烈的禪風聞名於世。

臨濟宗傳至石霜楚圓(986年-1039年)門下,又分出楊岐派、黃龍派。

楊岐派開宗者為方會,因住楊岐山(在今江西萍鄉北)而得名。

黃龍派開宗者為慧南(1002年-1069年),因其住黃龍山(在今江西南昌)而得名。

在南宋時,因為楊岐派傳人大慧宗杲的影響力,使得臨濟宗一支獨秀,成為禪宗與漢傳佛教最具代表性的宗派。

1187年,日僧明庵榮西將黃龍派引入日本,使臨濟宗在日本得到極大發展。

1246年中國僧人蘭溪道隆東渡日本,又傳去楊岐派禪法。日本鐮倉時代禪宗24派中,有20派出於楊岐派系。

曹洞宗

曹洞宗,禪宗的五個主要流派之一,自石頭宗門下分出,創始於洞山良價、曹山本寂,後傳至宏智正覺禪師,

創默照禪,與大慧宗杲所提倡話頭禪,成為後世禪宗兩大流派。日本道元禪師入宋,從學于天童山曹洞宗如淨禪師

門下,傳回日本,建立永平寺,提倡“只管打坐”,為日本曹洞宗的開始。臺灣法鼓山聖嚴法師,即為曹洞傳人。

溈仰宗

溈仰宗,禪宗的五個流派之一,自洪州宗門下分出。唐潭州溈山禪師,名靈祐,嗣法於百丈懷海禪師。

江西仰山禪師,名慧寂,嗣法於溈山靈祐。師資相承,別為一流,法道甚盛。於是便有了溈仰宗的名聲。

見稽古略三。溈仰宗修行理論認為萬物有情,皆有佛性,人若明心見性,即可成佛。

雲門宗

雲門宗,禪宗的流派之一。出自青原行思、石頭希遷一脈,以韶州雲門山(在今廣東乳源瑤族自治縣北)

文偃禪師為祖師,故得名為雲門宗。它的傳承為,石頭希遷傳天皇道悟,天皇道悟傳龍潭崇信,龍潭傳德山宣鑒,

德山宣鑒傳雪峰義存。雪峰義存門下,又分兩支:傳雲門文偃,為雲門宗;

另一支傳玄沙師備,玄沙傳羅漢桂琛,羅漢桂琛傳法眼文益,是為法眼宗。

稽古略三曰:“師嗣雪峰存禪師,存嗣德山鑒,鑒嗣龍潭信禪師,師之法道。世宗仰之。目之曰雲門宗。

”其禪風被稱為雲門三句:“函蓋乾坤”,“截斷眾流”,“隨波逐浪”。

法眼宗

法眼宗,禪宗的五個主要流派之一。源自六祖惠能門下石頭宗一系,始于法眼文益,為禪宗五派中最晚成立的一派。

其傳承為石頭希遷傳天皇道悟,天皇道悟傳龍潭崇信,龍潭傳德山宣鑒,德山宣鑒傳雪峰義存。

雪峰義存門下,又分兩支:一支傳雲門文偃,為雲門宗;另一支傳玄沙師備,玄沙傳羅漢桂琛,

羅漢桂琛傳法眼文益,是為法眼宗。文益禪師,住錫金陵清涼院。

文益禪師曾經舉華嚴初地中六相義,並說三界唯心、萬法唯識。南唐中主李璟賜諡文益禪師為“大法眼禪師”。

(參考資料:百度百科)