苦味

前言

2018年1月25日星期四,今天想寫一篇文章發表,主題是「苦與甜」,因此會分別寫成兩篇文章。

近日從中華阿逸多學會的弟子身上,當他們非常努力去完成十地菩薩的授證過程中,因為大腦反應中經常會傳達出現:

「過往曾經出現過腦震盪的創傷記錄:

這種傷痛記憶部分可能是童年生活,有更大的部分是前世今生的古老記憶!

這些記憶之中當然也包含了許多傷心痛苦的記憶;這些記憶原來不是空想出來的無形氣味?

其實它是可以看得到和聞得到的有機化合物!

因為這一種發現、所以才會誕生今天這一篇文章。」

苦味探討

人體身上散發出來的氣味會透著苦味,過去只知道在演戲的過程中,某一些偉大的電影明星,的確可以做到動人心扉的演出。

今天才發現苦味不是無形之物,在自然狀態之下,許多人的痛苦記憶壓抑在心底下的潛意識過程中,

這種記憶原來會轉化成一種有機化合物,而原始的苦味是以一種「異戊二烯」的有機化合物方式貯藏起來,

等到你下一次再回憶到傷心事的時候,這些苦味就會自然流露出來,你的傷人反應就會受到釋放苦味的質量不同,

而產生不同強度的悲痛反應!

這樣的仔細分析下去,科學的分析是否會破壞了藝術的原來味道,苦情戲對今天的我來說會變成怎麼樣的反應?…

如果不反對的話我想再接下去講解有機化學對「苦」的意義:

|

苦味

苦(英語:Bitterness)是味覺的一種,食物中黃連、苦瓜是苦味的。

苦是味覺中最敏銳的一種,經常被形容為一種令人無法入口、不舒服的感覺。

人類先天抗拒苦味,但可以經由後天的學習過程,來學會接受某些苦味。

現代醫學的看法:苦是味覺的一種。 苦味不是由單純的某一類化學物質所引起,但會造成苦味的幾乎是有機物質,

主要有兩大類,一是含氮的長鏈有機化合物,二是生物鹼。其中生物鹼常被醫學上用作藥物:

例如奎寧、番木虌鹼、尼古丁、咖啡因、藜蘆素、毛果芸香鹼、阿托品、古柯鹼、嗎啡等。

有些物質,例如糖精,嘗起來先有一點甜味,後來卻轉變為苦味,因此受到部分人的排斥。 當味道太苦時,通常會使人或動物排斥這種食物。

許多致命的植物所含的毒素屬於生物鹼,會引起強烈的苦味。

苦的味道。鹼性物質都有苦味。 人對苦味的感覺最慢,但就人對味覺的敏感性來講,苦味比其他味覺都敏感,更容易被覺察。 人舌頭感受苦味最敏感的部位為舌根部。

苦味

中醫中五味的一種

苦味藥材多具有泄、燥、堅的功效。

來源

食物中的天然苦味化合物,植物來源的主要是生物鹼、萜類、糖苷類等,動物性的主要是膽汁。

①

咖啡鹼、茶鹼和可可堿都是嘌呤類衍生物,是食品中重要的生物鹼類苦味物質。

②

柚皮苷和新橙皮苷是柑橘類果實中的主要苦味物質,都是黃烷酮糖苷類化合物,可溶于水。

③

啤酒所具有的苦味是由於酒花中含有的苦味物質,以及在釀造過程產生的苦味物質形成的。

④

膽汁是動物肝臟分泌並儲存在膽囊中的一種液體,味極苦,膽汁中苦味的主要成分是膽酸、鵝膽酸和去氧膽酸。

感知機理

苦味呈味機理較為複雜,受苦味受體的影響,結構上完全不同的物質可以呈現出相同的苦味。 在自然界中,單純呈苦味的調味品幾乎沒有,主要來源於帶有苦味的烹飪原料或苦味化合物,

如苦菜、白果、苦咖啡、啤酒等。

其種類要比甜味物質多許多。

很多動物體內的膽汁也具有很強的苦味,但至今為止,只有蛇膽可以用於烹飪調味。

資料來源/百度百科 |

|

萜

烯

萜烯(terpene,簡稱萜,詞由turpentine 松節油而來)是一系列萜類化合物的總稱,屬脂類,不溶於水, 是分子式為異戊二烯(C5H8)的整數倍的烯烴類化合物。

早期從松節油中發現萜烯,一種包含松節油烴和樹脂酸的物質。

萜烯是一個龐大而多樣類有機化合物,主要由一些植物產生,特別是針葉樹; 一些動物也能夠產生,如白蟻(分泌金合歡烯 farnesene,C15H24)等; 許多萜類化合物是芳烴,它們往往有強烈的氣味。

一些植物產生這些帶有氣味的萜烯,用以阻嚇食草動物和吸引食草動物的寄生蟲天敵,從而可能有一種保護功能。

資料來源/維基百科 |

|

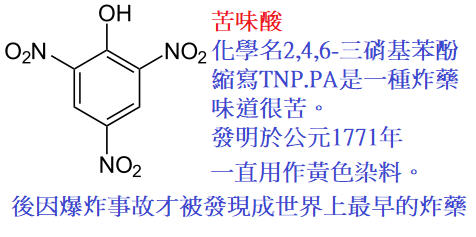

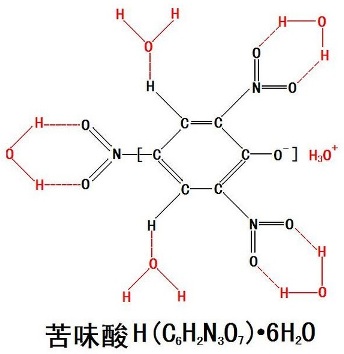

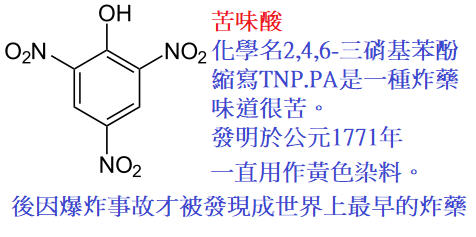

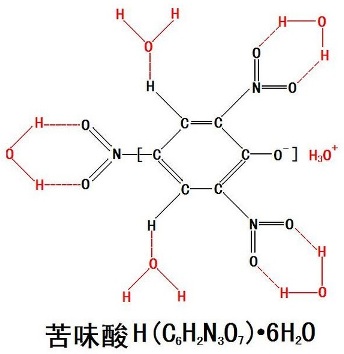

苦味酸

苦味酸,化學名2,4,6-三硝基苯酚,字母縮寫TNP、PA是一種炸藥,名字由希臘語的(苦味)得來,味道很苦。

苦味酸發明於公元1771年,在發明後近一個世紀裡,一直用作黃色染料。 後因爆炸事故,爆炸性質才被發現,成為世界上最早的合成炸藥。 基於它黃色染料的歷史和極強的染黃色能力,又被稱為黃色炸藥。

苦味酸容易與彈體金屬反應,產生感度很高的苦味酸鹽,所以時常發生彈藥的意外爆炸,造成士兵傷亡。

資料來源/維基百科 |