孔雀王朝

展開

孔雀王朝(英文Maurya,約前321年至前324年~約前187年)是古印度摩揭陀國著名的奴隸制王朝。

因其創造者旃陀羅笈多(月護王)出身於一個飼養孔雀的家族而得名。

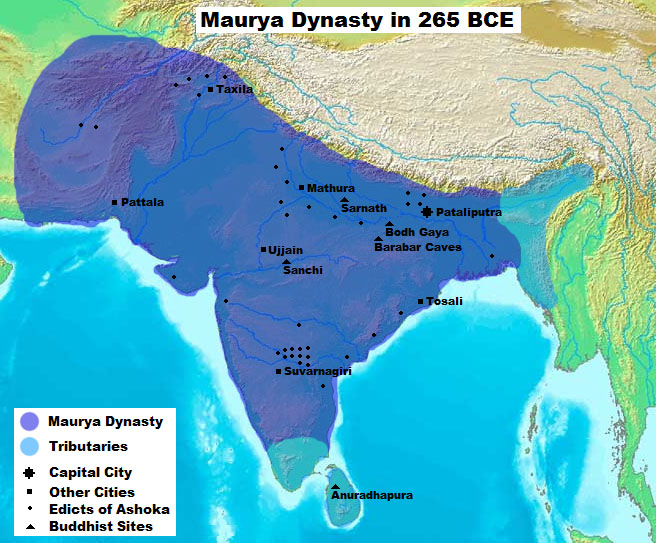

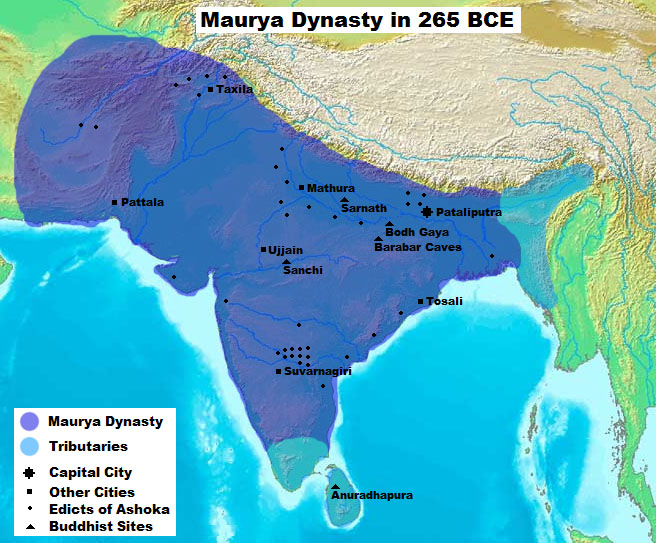

該王朝是第一個統一印度的政權,阿育王在位期間,南亞次大陸除極南端一部分外,全部囊括在孔雀王朝的版圖之內。

首都為華氏城(今巴特那)。

阿育王統治下的孔雀帝國,是一個君主專制的國家,阿育王本人在行政、軍事、司法等方面都有絕對的權威。

全國分為若干行省,行省總督通常由王子擔任,但行省內部仍有著許多保持自治或半獨立的部落,這說明孔雀帝國還不是一個高度中央集權的國家。

孔雀王朝(約前321年-前324年至約前187年),

即古印度摩揭陀國的王朝。約在中國周朝至西漢廢帝時存在。

前325年,馬其頓國王亞歷山大大帝從印度河流域撤走,

在旁遮普設立了總督,留下了一支軍隊。

這時,旃陀羅笈多(月護王)率領當地人民揭竿而起,

組織了一支軍隊,趕走了馬其頓人。

隨後,他又推翻了難陀王朝,建了新的王朝,定都華氏城。

前3世紀中葉阿育王在位時國勢強盛,

孔雀帝國的版圖達到最大規模。

北起喜瑪拉雅山南麓,南至邁索爾,東臨阿撒姆西界,

西抵中亞南部興都庫什山,除了南端外,整個次大陸領土盡為其有,

統一了除了現卡納塔克邦以南及阿富汗的整個印度次大陸,

成了一個空前統一的大帝國。

將佛教定為國教,到處派人往各地宣傳佛教,

一時亞非歐三洲都有佛教徒的足跡。

經此提倡,佛教遂成為世界重要宗教之一。

孔雀王朝約前187年為巽加王朝所取代。漢朝和同時期的羅馬帝國與印度的孔雀王朝是當時世界上最先進的文明。

這個王朝不但奠定了印度大體上的統一疆域,而且很好地弘揚了印度古典文化,

如果沒有阿育王,佛教也許只是流傳於印度民間的一個宗教團體。

崛起與擴張

西元前1000~西元前500年的後期吠陀時期,印度—雅利安人進入恒河中下游地區,開始使用鐵器。

部落共同體逐漸過渡到地域性共同體,奴隸制國家開始形成。

據佛經記載,西元前6~西元前5世紀時,印度開始進入列國時代,當時有16個邦國,主要的有摩羯陀、迦屍、拘薩羅、俱盧、般遮羅和犍陀羅等。

在難陀王朝統治末期,西元前327年,馬其頓人亞歷山大大帝率軍隊越過興都庫什山侵入西印度,所到之處都建立了據點。

亞歷山大試圖征服恒河平原,取道坦叉始羅和拉瓦爾品第,向南部和東部推進,但遭到當地力量的抵抗。

當時恒河平原最強大的勢力是摩揭陀國,處在難陀王的統治之下。

到了西元前325年,摩羯陀王國的貴族旎陀羅·笈多趕走了馬其頓駐軍,統一了北印度,征服了恒河流域的大部分地區,建立了統一的奴隸制帝國。

大約在西元前317年,旃陀羅笈多出身刹帝利貴族。

在他的足智多謀的顧問考底利耶的協助下,率軍擊敗了西北印度的馬其頓人的部隊,並宣佈了印度的自由。

之後他進抵摩揭陀國的首都華氏城,推翻了難陀王的統治,掌握了政權,建立了孔雀王朝。

西元前305年,從亞歷山大帝國分裂出來的亞洲部分——塞琉古王國入侵印度,戰敗求和,

把大體相當於今阿富汗和俾路支斯坦的大片土地割讓給印度。

由於旎陀羅·笈多出生於孔雀宗族,所以此時又稱為孔雀王朝。

同時由於佛教在此期產生,所以史學上又把這一時期稱為“早期佛教時代”。

約西元前297年,旃陀羅笈多去世,其子頻頭娑羅繼位。

旎陀羅笈多晚年因癡迷於大雄創立的耆那教,絕食而死,帝國第二代國王是與佛陀同時的頻毗娑羅。

此期,惟有國王有權擁有常備軍和接受貢奉,這些權力標誌著刹帝利對婆羅門長期鬥爭的勝利,但婆羅門仍然擁有宗教大權。

到了旃陀羅笈多兒子瓶頭王(賓頭沙羅)統治時期,賓頭沙羅在位期間不斷向外擴張,

據說他曾消滅了16個大城君主,孔雀王朝已控制了印度河平原,恒河平原,孟加拉灣,德干高原以及遠達阿拉伯海的廣大領域。

阿育王

西元前273年,頻毗娑羅王病逝。

為了爭奪王位,阿育王兄弟姊妹間展開了殘酷的爭奪戰,

阿育王在一些王公大臣的幫助下,成功地奪取了王位。

約西元前269年阿育王即位後,他開始通過武力征伐以擴大王朝的版圖,是歷史上著名的嗜血君王之一。

四處討伐,開疆拓土,所到之處,生靈塗炭,等待反抗者的命運除了被征服還是被征服。

約西元前262年,在阿育王執政的第八個年頭,他開始大舉進犯南印度的羯陵伽王國。

據銘文記載,羯陵伽王國被征服,其中15萬人被俘,10萬人被殺,傷者更是不計其數。

阿育王統一了除邁索爾地區外的印度全境,其統治時期成為古代印度史上空前強盛的時代,

印度古代奴隸制君主專制的集權統治達到頂峰。

阿育王被伏屍成山、血流成河的場面所震撼,深感痛悔,他同佛教高僧優波毯多次長談之後,決心皈依佛門,徹底改變統治策略。

政治鬥爭和王國的興衰,本質上是短暫而無常的,它們同印度人一貫強調的對人類和宇宙秘密的無止境探索相比,

不具備值得記錄下來的價值。

阿育王在執政期間,把他陳述官方政策和提供指導及建議的詔書刻在廣泛散佈于印度全境的岩石和柱子上。

表明阿育王觀念的改變和他施政的目標。

孔雀王朝

根據他刻在岩石上的詔書我們現在可以看出,

阿育王在發動征服羯陵伽的戰役後,看到他貪圖更大權力所造成的大屠殺,

並對此深感悲痛,斷然放棄進一步擴張以支持他所稱的“贏得正義”,

他開始追尋正義、讚揚正義、指導維護正義,

把正義的勝利看成是一切勝利中最偉大的勝利。所以人們把阿育王前半期稱為“暴惡阿育王”,後半期稱為“正法阿育王”。

阿育王從此轉而信仰佛陀的教導,發誓用他的餘生以及他的偉大皇權和威望,來傳播那些高尚的真理。

在他即位後的第17年,他在華氏城(今巴特那)舉行第三次佛教結集,國內信教者日眾。

據傳阿育王在位期間,曾建造8萬4千座佛塔。

阿育王公開派遣佛教使團前往錫蘭,後來又派傳教士到緬甸和爪哇,使這兩個國家幾乎完全改信佛教並一直持續至今,

同時將佛教作為一門新宗教向東南亞和非洲其他國家推廣,並遠及斯裡蘭卡、緬甸、敘利亞和埃及等國。

對於佛教來說,阿育王是僅次於釋迦牟尼的第二重要人物。

印度文化在這一時期的向外傳播,標誌著廣大東南亞地區諸多國家的印度模式文字、文化的開始,東南亞文明的這一起源特點至今仍然十分明顯。

阿育王不僅要傳佈佛教,而且還要在行政方面樹立一個能說服其他地方人仿效正義的榜樣——更人道的帝制形式。

他宣佈,所有地方的所有人都是他的孩子,他削弱了旎陀羅·笈多推行的國家控制手段中較嚴厲的方面,

提倡非暴力觀念,號召用朝覲代替狩獵……他仍然牢牢地站在政治舞臺上,儘管他的精神已經上升到了一個新的高度。

孔雀王朝以其空前強大的國家權力,完成了多項重要的事業。

例如,旃陀羅笈多在全印度修建了發達的道路系統。道路設有驛站,每隔半裡建一立柱作標記。

阿育王時代又在各條道路兩旁植樹,隔約3裡挖一口井,設立行人休息的處所。

在主幹道的交叉點附近,設立國家糧倉和倉庫,供緊急時使用。

此外,為了提高農業產量,帝國還在各地修建了運河和蓄水池,建立了較完善的灌溉體系。

為了向民眾貫徹自己的政治理想,他在所統治範圍內各地樹起許多石柱,刻上詔文,表明自己的決心,希望獲得人民的支持。

這些詔文是用多種文字寫成的,被稱為“阿育王詔敕”。這些詔文在西北印度、阿富汗以及東南海岸各地都有發現。

有的詔文是刻在磨平的崖岩上的。

西元前232年阿育王去世

。

發展

1.經濟的發展

孔雀王朝時期生產力有很大提高。鐵器的製造和使用已非常普遍。

農產品種類增多,農業佔有顯著優勢。紡織、金屬加工和造船等手工業都有發展。

城市貿易同農村沒有聯繫。印度同中國、兩河流域、埃及等地有較活躍的貿易關係。

2.行政司法的建立

國王是最高權威。下有第一大臣和王子輔佐朝政。另外還有財政大臣和總稅務官。

設有大臣會議,以供諮詢。邊遠重要地區設總督統治。總督通常由王子擔任。

從中央到地方設有各級官吏。全國共分4個省(或5個省)。省下設區。地方官吏任期5年。

村社是國家的基層單位。村社頭人管理村社的行政事務,並負責稅收。

城市設一最高長官,負責全面事務,下設6個5人小組,分管工藝、外事、徵稅、商品銷售等業務。

司法系統分為最高法院和地方法院,大法官負責最高法院。地方法院按行政區劃分,共為4級。

最低一級的法院由村社行政人員和長老組成。

3.奴隸制特點和稅收

孔雀王朝是一個奴隸制國家。

其特點是普遍存在著家庭奴隸制,似乎並沒有大規模地使用奴隸。

只是在村社、礦山和行會中使用奴隸。最普通的奴隸稱之為達薩-布林塔卡。

國家的稅收主要來自於土地稅,小部分來自國內外貿易稅。

土地為國王所有,多數學者認為國王是土地的唯一主人。

少數學者認為當時存在著私人土地所有制。

土地稅一般是收穫物的1/6,有時高達1/4,或低至1/8。

在城市中,還徵收出生稅和死亡稅等。

國家控制著部分地區的灌溉系統;多數灌溉系統則由農村公社控制。

不過,有一種觀點認為國家控制著全部的灌溉系統。

4.軍隊

孔雀王朝為加強對各地的控制,還修築四通八達的馳道

。國家有60萬步兵,3萬騎兵、9000只戰象。

軍隊共分5個部門-船隊、後勤、步兵、騎兵、戰車和戰象。總司令掌管軍事事務。

王朝衰微

1.王朝滅亡

孔雀王朝的統治是不鞏固的。各個地區在政治、經濟、文化上都有很大的獨立性。

因此,這個靠武力統一起來的國家是不能長期維持下去的。儘管阿育王在後期推行了寬鬆的政策。

孔雀帝國在約西元前232年阿育王去世後,很快就瓦解了,帝國內戰頻繁,儘管後幾位統治者仍定都于原都城華氏城,

繼續保留著孔雀之名。其勢力僅及恒河部分地區。

在這個普遍的政治空位期內,最穩定的是印度次大陸的南端地區,阿育王未曾征服的一些王國這時期仍然存在。

約在西元前187年(或西元前185),孔雀王朝末代國王布利哈德羅陀為其部將普士亞密多羅·巽伽所殺。

西元前185年,孔雀王朝滅亡,繼之而起的是巽伽王朝。

2.笈多王朝興起

到約西元前180年,印度又回復到更常見的地區性獨立王國的分治局面之中。

月氏人、貴霜人等外族相繼侵入北印度,但是都沒能建立起鞏固的統治。

在南印度,畔地亞、哲羅、朱羅三國鼎立對峙。

北印度的笈多王朝(320~540年)開始了印度的古典時期,經濟與文化空前繁榮。

笈多王朝後期,匈奴入侵,在北印度建立了統治。

606年,戒日王統一了北印度,中國高僧玄奘訪問了戒日王的國家,中國四大名著之一的《西遊記》即是以這段史實為原型而展開的。

國王一覽(大約在位時份)

旃陀羅笈多:前322年

-

前298年

瓶頭王(賓頭沙羅):前297年

-

前272年

阿育王:前273年

-

前232年

十車王:前232年

-

前224年

沙姆婆羅蒂:前224年

-

前215年

沙裡蘇卡:前215年

-

前202年

提婆伐曼:前202年

-

前195年

薩塔陀拉:前195年

-

前187年

布柯提婆陀:前187年

-

前185年

貴霜帝國

貴霜帝國(西元1世紀至3世紀)是曾存在於中亞的古代盛國,在其鼎盛時期(105年—250年)

疆域從今日的塔吉克綿延至裡海、阿富汗及恆河流域。

貴霜帝國在迦膩色伽一世和其承繼者統治之下達至鼎盛,曾擁有人口百萬士兵二十多萬,

被認為是當時亞歐四大強國之一,與漢朝、羅馬、安息並列。

西元前140年,月氏人南下到大夏,當時月氏人有五個部落,每個部落有一個酋長,稱為翕侯,

西元前一世紀初,五翕侯中的貴霜翕侯丘就卻(約西元16—65年)消滅其他翕侯,統一五部落,建立起貴霜國家,

丘就卻又南下攻擊喀布爾河流域和今喀什米爾地區,後定都為高附(今喀布爾),初步奠定了帝國的基礎。

強盛

及後丘就卻死,

其子閻膏珍(西元65—75年)繼位,

又南下進兵印度,佔領了恆河上游地區,

任命一個將軍進行統治,

帝國仍定都中亞,當中漢書說是監氏城,

後漢書說是藍氏城,具體地點不詳,

有說即是大夏首都巴克特拉。

閻膏珍還鑄造金幣,從貨幣上的人像看,

他是信奉印度的濕婆神。

之後,迦膩色伽一世(約西元78—102年)繼位,

他是貴霜帝國最著名的君主,

關於他與閻膏珍的關係沒有任何歷史記載,

大抵他是貴霜帝國在印度的一個將領,

在閻膏珍死後的王位繼承鬥爭中取得勝利而登上王位。

迦膩色伽一世時打敗了開始衰落的安息,

又南征印度,令貴霜帝國的疆域西起伊朗邊境,

東至恆河中游,北起錫爾河、蔥嶺、南至納巴達河,

迦膩色伽一世又將都城遷至犍陀羅地區的富樓沙(即今巴基斯坦的白沙瓦),使這一地區成為帝國的統治中心。

在100年時貴霜帝國的統治下的人口達到一千零二十萬人.在西元180年時,貴霜帝國統治下的人口達到1380萬人

迦膩色伽一世曾與東漢發生過一次戰爭,

據《後漢書.班超傳》著,漢和帝永元二年(西元90年),貴霜副王謝率兵七萬人攻班超,漢軍人少,堅守不戰,

謝攻班超不下,四處搜掠又無所得,糧草出現問題。

班超推斷謝會向龜茲求援,就派兵埋伏要道,謝果然不出所料,結果求援士兵全被殺掉,

班超將消息告知謝,謝自知已無出路,便派使者向班超請罪,要求放還,班超同意,兩國關係又重修好,

自此貴霜軍退回蔥嶺以南,兩國保持和平關係。

經濟和文化

貴霜帝國地處中亞絲綢之路的交通要道,是中國絲綢、漆器、東南亞香料、羅馬玻璃製品、麻織品等貿易中轉站。

從其鑄造的金幣可以知道其與羅馬帝國的商業關係。

另外,這些金幣所表達的各種希臘宙斯和勝利女神奈基、羅馬、祆教祭壇、耆那教的公牛、

印度教和佛教神祇可以證明貴霜對發揚於當地的宗教和藝術的寬容和融合的關係。

語言文字方面,早期使用希臘文字和語言,後來創制自己的婆羅米文與吐火羅語。

貴霜人石像

貴霜人石像

貴霜帝國前三位國王,丘就卻信佛教,閻膏珍信婆羅門教,

迦膩色伽一世又信佛教,其中以迦膩色伽一世對佛教的支持和宣揚最大。

由於迦膩色伽一世是通過暴力使帝國達到極盛期,為了鞏固統治,需要緩和社會上的種種矛盾,

因此強調種姓的婆羅門教就不如不承認種姓差別的佛教有效,

又因為迦膩色伽一世不是印度貴族出身,在婆羅門教的種姓制度下不能佔有適當的位置,

因此迦膩色伽一世就選取以佛教管治帝國。

迦膩色伽一世下令修建富樓沙的大講經堂,還雕刻了一批佛像,

又把一批出色的佛教學者招到自己身邊, 包括脇尊者,世友,眾護,馬鳴等。

迦膩色伽一世又在脇尊者的提議下召開了一次佛教高僧大會,

因為當時佛教內部已有許多不同學派,對教義解釋不盡相同,

這次會議由世友主持,經過討論,對經、律、論三藏都重新作出瞭解釋。

貴霜帝國一時成為了佛教中心,由於貴霜帝國扼絲綢之路的要衝,與東方漢代中國有密切商業來往,佛教也由此傳入中國。

貴霜帝國時期也是佛教開始發生重大變化的時間,此時佛教分離出大乘佛教,大乘佛教又貶稱以前各派教義為小乘佛教。

然迦膩色伽一世對佛教採取大小乘相容的政策,其中世友就是小乘佛學家,馬鳴則是大乘佛學家,

佛教從貴霜帝國傳入中國時也是大小乘一同傳入。

不過,總的來說,以後大乘佛教主要從北方傳入中國,再進而傳到朝鮮和日本,

而上座部佛教則向南傳入斯裡蘭卡,再而進入東南亞諸國。

衰亡

貴霜帝國內有著許多社會結構不同的地區,包括商業發達的城市,也有農業及遊牧的地區,

貴霜帝國面對不同地區,只得採取不同統治方法,對中亞的一些小邦,如花剌子模,只要其納貢稱臣,就允許其保持半獨立的狀態,

對於印度河、恆河流域各邦,征服後往往殺其君長,再命副王統治,

可見貴霜帝國本身不是一個高度集中統一的政治實體,要靠經常的反復征服來維持。

迦膩色伽一世晚年時欲北進,然國內人民已對戰爭政策無法容忍,相傳當他臥病在床時,人們用被悶死了他。

迦膩色伽一世死後,貴霜帝國實力大減,在西元2世紀時,帝國仍勉強維持統一,

西元3世紀時,受到薩珊王朝攻擊和印度北部的地方勢力興起而漸漸衰弱,最終帝國瓦解成若干小邦。

現在印度賈特人是他們後人。

歷代君主

由於過去歷史學家不能解讀佉盧文,而各國的史料的內容又有矛盾,

所以,過去一直都未能就貴霜王朝的各個君主整理出一個有系統的列表出來。

赫拉歐斯(1年—30年)

丘就卻(30年—80年),首位貴霜皇帝 /

(45年~77年)

閻高珍(80年—105年)「無名王」索特爾·麥格斯(意為「偉大的救世主」)

閻膏珍(105年—127年)

迦膩色伽一世(127年—147年)

婆濕色伽(151年—155年)

胡毗色伽,155年—187年)

韋蘇提婆一世(191年—最少至230年),貴霜王朝最後一個君主

迦膩色伽二世(226年—240年)

Vashishka(240年—250年)

迦膩色伽三世(255年—275年)

韋蘇提婆二世(290年—310年)

Chhu(310年?—325年?)

Shaka

I(325年—345年)

Kipunada(350年—375年)

笈多王朝(320-540年)

是以恆河流域中下游為基地的大帝國,是印度歷史上其中一個最強盛朝代,在歷史上佔有重要地位。

西元三世紀以後,貴霜帝國逐漸衰落,南亞次大陸的西北部和北部地區分裂成許多小國。

這些小國一部份被笈多王朝統一,另一部份則被北方的嚈噠人(白匈奴人)所滅。

當時恆河上游地區一個小國君主室利笈多(Sri-Gupta)家族逐漸強盛,制服附近小國並自稱「大王(摩訶羅闍)」。

室利笈多之孫,旃陀羅笈多一世時,勢力更盛,約在308年,旃陀羅笈多娶當地著名部族離車公主鳩摩羅提毗為妻,

離車族統治華氏城及附近地區,旃陀羅笈多因婚姻關係繼承了華氏城,令笈多家族實力大增。

320年,旃陀羅笈多一世建立笈多王朝,定都吠舍離(今巴塞爾城)。

強盛期

旃陀羅笈多一世,在位十六年(320-335年),

為新興王國奠定牢固基礎,使附近一些小君主國逐漸臣服,

以致今比哈爾邦的大部份、北方邦、孟加拉邦都處於王朝之統治下。

旃陀羅笈多一世之子海護王(335-380年在位)開始大規模向外擴張,

征服恆河上游地區及印度河流域東部地區,然後回師東進,

征服恆河下游及三角洲,最後揮師南下,進抵奧裡薩及德干高原東部,

甚至南印大國帕拉瓦王國也臣服於笈多王朝並納貢,

勢力直抵蘇門答臘及爪哇。海護王文武全才,被稱為「卡維羅闍」,即詩人國王。

海護王之子超日王(380-413年在位),笈多王朝達到極盛期,

納伽人(貴霜人後裔)勢力被征服。

在西方面對三大勢力,

分別是西北印度河流域以東地區的馬拉瓦人及卡提阿瓦人,他們臣服於笈多王朝。西部沿海地區古吉拉特的塞種人,與笈多王朝敵對。

西南部德乾地區的伐迦陀迦王國,超日王以自己的公主波羅婆伐地笈多下嫁其國王樓陀羅西那二世,兩國同盟。

超日王在西方主要與南北修好,集中攻打塞種人的國家。

388年起,超日王先後征服馬爾瓦、古吉拉特及卡提阿瓦,領土擴至阿拉伯海沿岸,控制北印度東西海岸的城市及港口。

另把首都遷至華氏城(今巴特那),並在馬爾瓦建立行宮。在西元400年人口達到2800萬人。

衰落期

超日王之子鳩摩羅笈多一世(Kumaragupta I,415-455年)在位期間,國內矛盾激發,但是帝國人口達到峰值三千二五十萬。

那馬達河流域的普士亞密多羅人叛亂,國王派太子塞建陀笈多(Skandagupta)率軍鎮壓,幾乎被擊敗,

戰爭間,鳩摩羅笈多一世逝世,塞建陀笈多(455-467年)繼位並成功鎮壓叛亂。

未幾,嚈噠人來襲,塞建陀笈多再率兵擊退敵人。

塞建陀笈多死後,內部分化及外族入侵更盛,當時嚈噠人滅了印度河上游殘餘的貴霜勢力,

嚈噠國王頭羅曼以犍陀羅為據點大舉入侵印度,笈多的地方統治者反與嚈噠人結盟,嚈噠人在500年前後進佔朱木拿河及恆河流域。

517年,頭羅曼成出征回朝中死去,其子摩醯邏矩羅(大族王,517-542年在位)繼位,再侵印度,

531年抵瓜廖爾城,在那裡建太陽神廟,並立石歌功頌德,但不久被摩臘婆的耶輸陀曼擊敗,退至印度河以西地區。

摩醯邏矩羅死後,嚈噠人對印度的統治瓦解,557年,波斯薩珊王朝與西突厥人夾擊下更滅了嚈噠國。

嚈噠國的入侵對印度經濟政治造成嚴重破壞,笈多王朝的地方長官自我稱王,印度又再次分成小國。

笈多王朝社會發展

政治發展

笈多王朝時期的印度社會組織仍以農村公社為主,而長期建立的奴隸制度正走到盡頭並被封建制度取代。

在西元最初幾世紀的《政事論》中已提及不要把自由民變為奴隸的要求,並制定釋放奴隸的條件,

包括能夠交回贖金的奴隸應被釋放,以出租地他人耕種徵收一部份收成取代奴隸制度。

中國赴印度求法的高僧法顯在《佛國記》中透露印度封建系統,指明國王、長者及居士皆擁有大量土地,

而他們又把土地及動產捐予寺院僧侶,這種行為為合法手續,從而產生宗教地主。

值得注意的是,法顯提到依附土地上的民戶皆隨土地轉移,這有別於一般奴隸,從一定意義上來說具有封建因素。

另有自由農民,他們耕種王地,繳納租稅,欲去便去,欲往便往,與隨土地轉移的民戶形成對比。

在政治制度方面,笈多王朝實行中央集權制,最高統治者是大王,皇親貴族及婆羅門高僧做重臣及王室顧問。

全國分若干省,省下設縣,省總督多由大王任命王子或其他親屬出任,縣級地方官由總督任命及管轄,

協助國王進行統治顧問大臣及各級官吏,都從國王處領薪。

經濟發展

超日王重視水利灌溉,特別加強水利工程建設.促使北印度農業發展,推動鐵農具使用,

穀物種植包括大麥、小麥、水稻、黍米、豆類、芝麻等。

經濟作物包括棉花、大麻、甘蔗、亞麻、生薑,另有蔬果培植,家畜業包括黃牛、水牛、駱駝、驢、綿羊及山羊,

並且把著名的棉花種植引入其他鄰近國家,

笈多王朝的手工業同樣發達,包括棉織、絲織、毛織、武器製造、金屬製造、珠寶首飾、採礦冶金等、

另造船業極盛,以產多槳帆船著名。貿易交換多為貴族之奢侈品,與亞歐非多國有來往。在印度發現大量羅馬、大夏及薩珊波斯之貨幣。

超日王主力向西發展,這與爭奪西方出海口及控制西北商路有直接關係。

印度處於歐亞大陸中間。東方以恆河口的耽摩粟底港(今西孟加拉的米德納普爾縣的塔姆盧克港)為出海口.

與東南亞及東亞諸國貿易,並於中南半島及馬來群島建立商業殖民地。

西方以古吉拉特港口出阿拉伯與東非及波斯灣諸國貿易。

陸路以西北部印度河流域出,北上中亞地區與絲綢之路連接,西通歐洲東至中國。

輸出棉花、穀物、細布、掛氈、首飾、香料、靛藍、象牙等。輸入各國珍奇、絲綢、茶葉、白銅、瓷土、肉桂及黃蓮等。

文化發展

笈多王朝時印度教興起,大乘佛教盛行,然宗教可自由發展,大臣和將領就有信奉佛教及濕婆教。

大乘佛教中心那爛陀寺由鳩摩羅笈多一世修建,其後成為笈多文化的學術中心。

當中梵文詩人及劇作家迦梨陀娑更成為超日王王宮中的九寶之一,留傳有四部詩歌及三部劇作,

《雲使》以戀人情書的形式描寫印度北部山水秀麗;《鳩摩羅出世》是關於濕婆及其妻兒的神話故事;

劇作《沙恭達羅》是講述美麗善良少女沙恭達羅與國王豆扇陀的相愛及誤會分開的故事。

另外,印度教的神聖史詩《羅摩衍那》、《摩訶婆羅多》也是在這一時期編成。

建築方面以阿旃陀石窟及愛羅拉石窟為經典。

前者位於今馬哈拉施特拉邦奧藩加巴德縣之阿旃陀村附近,開鑿於瓦古爾納河谷的花崗岩壁上,共二十九個洞窟。

於西元前一世紀至650年間建成,當中有四座佛殿及二十五座僧房,充分表現印度風格。

室門依地勢建造,上有飛簷雕楣,下有石柱林立,有各類壁雕,多來自佛教傳說,然而卻洋溢生活氣息。

愛羅拉石窟距奧藩加巴德十六公里,建於三世紀,完成予1300年,包括佛教、印度教及耆那教三種宗教廟宇,香火不斷。

另外在天文、數學、醫學、冶金方面有巨大成就,王朝後期的數學及天文學家聖使(阿梨耶婆多)

算出圓周率至小數位後四個字,並認定地球自轉。

1881年發現的笈多王朝手稿巴赫沙利包括了不定方程、不盡根迫近等的算術問題。

超日王曆始於西元前57年是大多數印度教徒的曆法。

笈多王朝帝系

1.室利笈多

2.旃陀羅笈多一世(320-335年在位),室利笈多之孫

3.海護王(沙摩陀羅笈多,335-380年在位),旃陀羅笈多一世之子

4.旃陀羅笈多二世(380-413年在位),一般認為他就是超日王;海護王之子

5.鳩摩羅笈多一世(415-455年在位),超日王之子

6.塞建陀笈多(455-467年在位),鳩摩羅笈多一世之子

7.補羅笈多

8.覺護王(佛陀笈多)

9.幼日王(婆羅阿迭多),即:那羅僧訶笈多

10.毗濕奴笈多(540-550年在位)