因陀羅

梵語轉寫

Indra

因陀羅

梵語轉寫

Indra

真言

Oṃ Laṃ Indrāya Namaḥ

法器

金剛

因陀羅(梵語:इन्द्र,Indra),又名帝釋天(Śakra),

印度教神明,吠陀經籍所載眾神之首。

本是古印度人共同尊奉的神明,

在《梨俱吠陀》中是出現最多的神之一,

出現次數僅次於阿耆尼,

曾一度是諸神的領袖、雷神和戰神,空界的主宰。

他的妻子在《梨俱吠陀》稱為舍脂

古印度的遠史信仰從印度西北方流入,

但人們對他的信仰在後吠陀時期逐漸地弱化,

他的地位被梵天、濕婆、毗濕奴所取代。

對於因陀羅是否是一個曾經真實存在的人物,學術界尚有爭議。

因陀羅,在漢文中,稱為帝釋天,

梵文全名為 Śakro devānām indraḥ,

音譯為「釋提桓因陀羅」、「釋提桓因達羅」。

釋迦(Śakra)在梵語中,為能夠的意思。

提婆(devā),為天人、神明的意思。

因陀羅(Indra)意思則為「最勝、最優秀、最優越、征服、王者」。

因此,其全名意思為「能為天界諸神的主宰」。

在中國古代佛經翻譯時,根據漢語語序,將其翻轉,故稱其為帝釋天,又稱帝釋。

因陀羅與弗栗多

他征服人間和魔界無數敵手,降服太陽、殺死延續季風雨的天龍弗栗多。

在《梨俱吠陀》1.32記載了因陀羅最廣為人知的故事:他與弗栗多的決鬥(vRtrahatya)。

傳說巨蛇弗栗多阻擋了地下的水流出來,導致嚴重的旱災。

因陀羅喝了三大杯祭禮中所奠蘇摩酒來提高其戰鬥能力,準備與巨蛇交戰,

並用金剛杵(雷電)殺死了弗栗多和它母親Danu,釋放了被堵住的水流。

他的盟友有駕雲降雨的樓陀羅(或摩錄多〔Marut〕)、雙馬童以及毗濕奴。

在北歐神話和祆教中可以找到類似的故事。

神話比較學家普遍認為,在《波斯古經》的三頭龍Azhi Dahaka被名教Thraetaona的勇士所殺的故事,

與因陀羅與弗栗多的情節相結合,必是古印度人原始文化的一部分。

伐樓拿

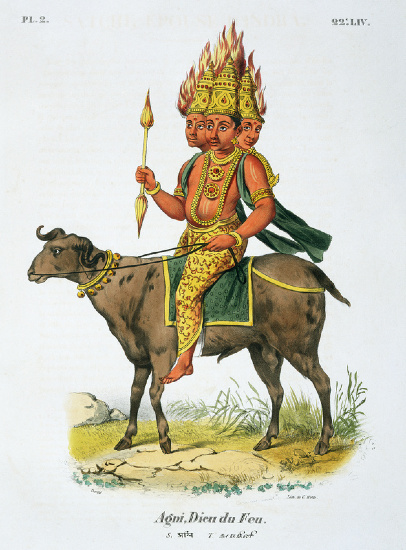

伐樓拿 閻魔羅闍(梵文:

閻魔羅闍(梵文: 蘇利耶

蘇利耶