歲差(axial precession),

歲差(axial precession),

歲

差

轉貼

歲差(axial precession),

歲差(axial precession),

在天文學中是指一個天體的自轉軸指向因為重力作用導致在空間中緩慢且連續的變化。

例如,地球自轉軸的方向逐漸漂移,追蹤它搖擺的頂部,

以大約26,000年的週期掃掠出一個圓錐(在占星學稱為大年或柏拉圖年)。

「歲差」這個名詞通常只針對長期運動,其他在地軸準線上的變動

-章動和極移-

規模要小了許多。

在歷史上,地球的歲差被稱為分點歲差,

這是因為 分點沿著黃道相對於背景的恆星向西移動,與太陽在黃道上的運動相反。

在非技術的討論中仍沿用此一名詞,這點在詳細的數學中是不存在的。

在歷史上,記載喜帕恰斯發現分點歲差,雖然確實的時代和日期並不清楚,

但由托勒密認為是他所做的天文觀測推測,期間在西元前147年至127年。

在19世紀的前半世紀,由於對行星之間引力計算能力的改進,

人們體認到黃道本身也有輕微的移動,在1863年之際這稱為行星歲差,

而佔主導地位的部份稱為日月歲差(lunisolar precession)。

它們合起來稱為綜合歲差,並且取代了分點歲差。

日月歲差是太陽和月球對地球赤道隆起的引力作用造成的,引發地軸相對於慣性空間的轉動。

行星歲差(actually an advance)是由於其它行星對地球和軌道面(黃道)的引力有小角度造成的,導致黃道面相對於慣性空間的移動。

日月歲差比行星歲差強大了500倍。除了月球和太陽,其它行星也會造成地軸的運動在慣性空間中產生微小的變化,

在對比時會造成對日月歲差和行星歲差的誤解,所以國際天文聯合會在2006年將主要的部分重新命名為赤道歲差,

而較微弱的成份命名為黃道歲差,但是兩者的合稱仍是綜合歲差。

作用

地球自轉軸的進動有許多可以觀測到的作用。

首先,天極南極和北極的位置相對於看起來是固定的背景星空有移動的現象,完成一周的時間大約是25,771.5年(依據2000年的速率)。

因此,現在靠近天球北極被稱為北極星的恆星,會隨著時間的遷移,其它的恆星將成為「北極星」。

當天極移動時,從地球這個特定的位置觀察,這種在星場中指向的移動是以同位角逐漸進行的。

其次,地球環繞太陽軌道的分點和至點的位置,或其他相對於季節定義的時間,也在緩慢的改變。

例如,假設地球在軌道的夏至位置時,地軸的指向的傾斜是朝向太陽。

在完整的繞行一圈後,太陽相對於背景的恆星回到了相同的視位置,但地軸指向的傾斜卻不是朝向太陽:

由於歲差的作用,它稍微超越了這一個點。換句話說,夏至在軌道上的位置提早了一些。

因此,回歸年,意思是季節的週期是比恆星年,這是以太陽相對於恆星的示位置來測量的,短了約20分鐘。

注意這每一年20分鐘的差,大約經過25,771.5年,累積的量就相當於一年,所以在經過25,771.5年之後,極軸對應在軌道上的位置又「回到當它的開始」。

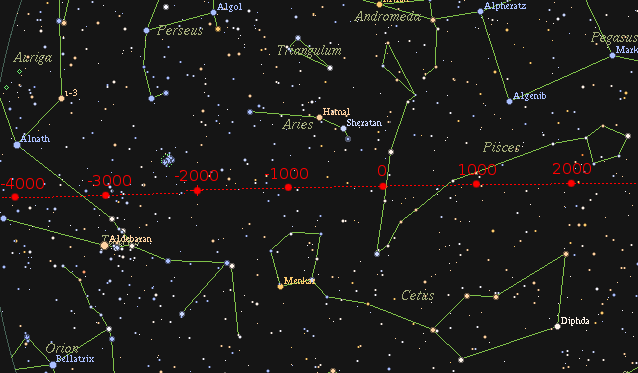

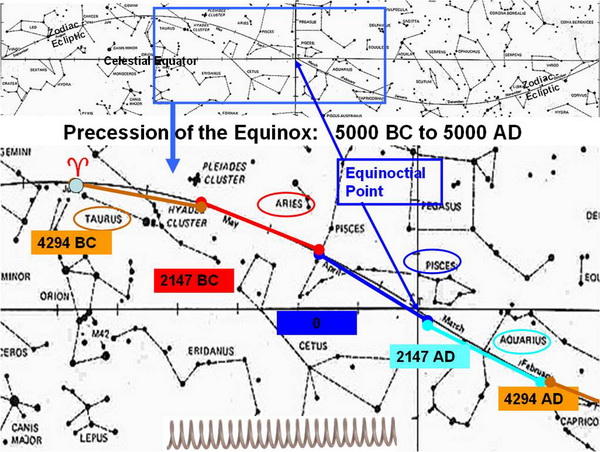

相同的原因,太陽的視位置在相同季節的固定時間的背景恆星,好比說春分點,也會以每年50.3秒(大約是360度除以25,771.5),

或是每71年一度的速率,在傳統的12個黃道帶星座之間緩緩的退行完整的360°。

歷

史

希臘的世界

喜帕恰斯

雖然在證據上仍有爭議的情況下,西蒙的阿利斯塔克斯早在西元前280年就能區分恆星年和回歸年,

歲差的發現通常被歸功於喜帕恰斯(西元前190-120年),羅德島或是伊茲尼克的希臘天文學家。

根據托勒密的天文學大成,喜帕恰斯測量角宿一和其它亮星的經度,

並將它測量的數據與前輩提默洽里斯 (Timocharis,320–260

BC)和阿里斯基爾

(Aristillus~280 BC)比較,它的結論是角宿一相對於秋分點移動了2度。

它也比較了回歸年(太陽回到同一個分點)和恆星年(太陽回到相同的恆星背景)的長度,並且發現了微小的差別。

喜帕恰斯推斷分點會在黃道上移動("歲差"),而且每世紀的移動量不會小於1°,換言之不到36,000年就會完成一週的遶行。

事實上喜帕恰斯所有的文件,包括他在歲差上的工作,都遺失了。托勒密提及他們,他解釋歲差為天球環繞著靜止不動的地球旋轉。

對喜帕恰斯這是很合理的假設,像托勒密,在地心說的時期認為歲差是天球的運動。

托勒密

第2世紀的托勒密是繼續喜帕恰斯對歲差工作的第一位天文學家。

托勒密使用喜帕恰斯測量月球變化的方法,不需要利用日時,測量了軒轅十四、角宿一和其它亮星的經度。

在日落之前,他先測量月球和太陽分離的經度,然後在日落之後,他測量月球至恆星的弧長。

他用喜帕恰斯的模型計算太陽的經度,並且利用月球的運動和視差做出修正(Evans

1998, pp. 251–255)。

托勒密將它自己的觀測和喜帕恰斯、亞力山卓的夢尼勞斯、提默洽里斯和亞基帕的做比較。

他發現從喜帕恰斯到他自己的年代(大約265年),恆星已經移動了2°40',或是每百年1° (每年36";現在認可的速率是每年大約50",或是72年1°)。

他也證實歲差不只是影響靠近黃道的恆星,而是影響到所有的恆星,並且他找到的周期和喜帕恰斯一樣,都是36,000年。

巴比倫人

許多種不同的文化也都以各自的論述獨立發現喜帕恰斯所謂的歲差。有一種觀點認為巴比倫人已經知到歲差。

依據阿爾巴坦尼(Al-Battani)的說法,巴比倫天文學家已經區分出恆星年和回歸年(歲差值就是這回歸年和恆星年之間的差異)。

他闡明大約在西元前330年,他們已經估計出恆星年的長度是SK

= 365日6小時11分(=

365.258日)誤差大約是28分鐘。

在1923年施納貝爾(P.

Schnabel)主張大約在西元前315年的西丹努斯(Kidinnu)的理論與歲差有關。

奧托紐格包爾(Otto Neugebauer)在1950年代就此問題所做的工作支持施納貝爾(和更早期的Kugler)巴比倫人發現歲差的理論。

在最近的幾十年中,這個假說在de Santillana和von

Dechend的著作哈姆雷特的基石中、被再生放大(Harvard

University Press, 1969)。

從極端的Panbabylonism到考古天文學,他們推薦巴比倫神話故事中的歲差,

引起了即使遠至中國、波里尼西亞、和北美州的世界地區,也有類似的神話在擴散。

雖然他們的理論並未在學術界被廣泛的接受,但預期歲差考古天文學會引起大眾的興趣在近期流行。

古埃及

在喜帕恰斯提出歲差之前的古埃及,也有相似的論述,但這些仍有爭議。

在一些卡奈克神廟複雜的建築中,據稱在一年當中的關鍵時刻,某些特定的恆星會從未經證實的點所指向的地平線方向升起或落下。

幾個世紀後,歲差使這些指向失去了時效,而且這些神廟重建過。

雖然,對正恆星方向錯誤的增加並不表示埃及的觀測者不知道恆星會以每72年一度的速率在天空中移動。

然而,他們保留了精確的日曆法,而如果紀錄了廟宇重建的日期,那麼繪製出粗略的歲差速率是非常簡單的事。

黃道十二星座浮雕,來自丹德拉的哈托爾神廟星圖在時間上比托勒密的時代晚,據稱紀錄了歲差(Tompkins

1971)。

無論如何,如果古埃及人知道歲差,他們的知識沒有被紀錄在現存的天文文件內。

邁克爾賴斯在他的著作埃及的傳統(Egypt's

Legacy),"雖然不能知道,歲差在西元前2世紀被喜帕恰斯定義之前,

古埃及人是否知道歲差的機制,但是有專人監視夜晚星空的他們不可能不知道這種作用。"

(p. 128)

。

賴斯相信"對歲差的基本瞭解應該是推動埃及進展的動力"

(p. 10),在某種意義上,

"作為一個民族國家的埃及和埃及王的國王被視為是活的神,天文上的變化與無窮盡天體的視運動,包括歲差,

被認為是埃及人實現的產品" (p. 56)。追隨著卡爾·古斯塔夫·榮格(

Carl Gustav Jung),賴斯說道:

"來自吉薩金字塔很精密的對準基點的證據,顯示在西元前第三個千禧年的埃及(可能在這個日期之前)就已經有很純熟的天文觀測技術,

可以很精密的對準至所需要的恆星。單只這一個事實久足以使榮格相信埃及人對歲差的知識有著很好的認識,而不是一種湊巧的巧合。"

(p. 31)

賴斯繼續說: "當原本設計對向的恆星因為歲差改變了位置,埃及人也會修改廟宇的方向,在新的國王即位時,這種現象似乎發生過許多次。"

(p. 170)

瑪雅

有著推測的中美洲長數日曆以某種方式反覆的校準歲差,但是這些觀點並未獲得瑪雅文明的預言專家的支持。

印度的觀點

Ayanamsa

一份12世紀的文件,Bhāskar

II說:"依據Suryasiddhanta,在一Kalpa(43億2千萬年)中,sampāt反轉了30,000次,

同時說在一個Kalpa中Munjāla向前移了199,669,並且一個要合併這兩個,還要弄清楚傾斜之前,和上升的差異,等等"。

蘭斯洛特金森翻譯了詩篇的最後三個章節,簡明扼要的表達出完整的意義,並且跳過了一部分的組合以現代印度語的評述帶出合併這兩個之前的。

依據印度語的評述,歲差週期的最後數值應該是結合ayana的+199,669轉和sampaat的-30,000轉,得到每Kalpa+169,669;

也就是25,461年一個週期,這與現在的25,771年很接近。

虞喜

虞喜是提及歲差的第一位中國天文學家,他估計的歲差速率是每50年1°(Pannekoek

1961, p. 92)。

中世紀和文藝復興

在中世紀的伊斯蘭天文學,在馬拉給天文台編輯的伊爾汗曆表(Zij-i

Ilkhani)給出的分點歲差是每年51弧秒,與現在的數值50.2弧秒非常接近。

在中世紀,伊斯蘭教和拉丁的基督教天文學家都認為恆星的"抖動"是加諸於歲差的一種運動。

這種理論通常歸咎於阿拉伯天文學家塔比·伊本·庫拉(Thabit

ibn Qurra),但現代設會已經對此一歸屬提出異議。

尼古拉·哥白尼在他著作的天體運行論 (1543)對這種抖動給了不同的解釋,這項工作第一次明確提到歲差是地球自轉軸運動的結果。

哥白尼將歲差的特性作為地球的第三種運動。

現代的週期

在一個世紀之後,牛頓在他的自然哲學的數學原理

(1687)一書中也用萬有引力

Evans 1998, p. 246)來解釋歲差。

然而,牛頓原始的進動方程式不能正常的工作(順利的解出答案),經由後起之秀的科學家讓·勒朗·達朗伯特大幅修訂才得以完成。

在1825年,喬治·居維葉(Baron

Georges Cuvier)引用Jean

Baptiste Delambre的工作估計

page 163

完整的週期是25,960年,

這是以大約在西元1800年測量的結果與喜帕恰斯比較。與目前所接受的數值比較,差異略大於0.5%。

喜帕恰斯的發現

他在月食的時侯測量角宿一的黃道經度,發現大約在秋分點的西方6°。

經由比較自己和亞歷山卓的提默洽里斯,他發現在150年前的角宿一經度少了約2°,

他也注意到其它的恆星也有相同的運動,他推測在黃道帶上的恆星位置會隨著時間改變。

托勒密稱這是"第一假設"

(天文學大成

VII.1),但是沒有提出更多可能是喜帕恰斯已經制定的假設。

喜帕恰斯顯然限制他的思考,因為他只依據幾個舊的觀測,而這些也不是很可靠的。

為何喜帕恰斯需要在月食的食客測量恆星的位置呢?

因為二分點的位置不會標示在天空中,所以他需要以月球作為位置的參考。

喜帕恰斯已經制定了一種方法可以算出任何時間的太陽經度。月食只會在滿月,月球與太陽衝的的時刻發生。

在月食的中心時刻,月球與太陽的經度精確的相差180度。喜帕恰斯認為測量角宿一與月球在弧度上的經度差。

以這個數值,加上計算所得的太陽經度,再加上180°就是月球的經度;他以相同的過程處理提默洽里斯的數據(Evans

1998, p. 251)。

拜火教的問題

拜火教(Mithraism)是一種神秘的宗教或是基於火神崇拜的學校。許多的地下廟宇大約都在西元前1世紀至西元5世紀的羅馬帝國時期建立。

拜火教被公認為明顯的具有占星學的元素,但是細節仍要討論。

一位拜火教的學者,David Ulansey,曾經解釋密斯拉(密斯拉太陽是打不倒的勇者-不可戰勝的太陽)是第二個太陽或是造成歲差的恆星。

他認為這種崇拜是受到喜帕恰斯發現歲差的啟發而興起的。他的分析一部份建立在tauroctony的星圖,密斯拉用公牛獻祭的圖像。

密斯拉是第二個太陽或超宇宙太陽;或是星座就是英仙座,而公牛就是黃道帶上的星座,金牛座。

在更早的占星術年代,太陽經過的春分點位置落在金牛座,由於這個原因,以密斯拉-柏修斯紀念"金牛時期"的結束

(大約在西元前2000年在春分點,或是西元前11,500年在秋分點)。

北極星的變換

歲差的結果是北極星經常的改變。

目前,勾陳一極適合指示天球北極點,因為勾陳一的視亮度(2.0等)足以擔當此重責大任,而且距離真正的北極點只有不到半度的偏差。

在另一方面,天龍座的右樞(天龍座α星),西元前3,000年的北極星,3.67等的光度就顯得遜色多了(只有勾陳一的五分之一),

在現今都市的光污染下幾乎已經看不到了。

在天琴座內明亮的織女星過去也曾擔任過北極星(在西元前12,000年,在西元14,000年將再任),但是卻從未接近至北極點的5°以內。

當西元27,800年勾陳一再度成為北極星時,由於他的自行運動將會比現在離北極點稍遠一些,在西元前23,600年的接近,是他最接近北極點的時刻。

在現階段,要找到天球南極點是比較困難的,因為那個區域是平淡無奇,列名為南極星的南極座σ只是一顆在理想的條件下,

肉眼勉強可見的5.5等暗星。但在第80到90世紀時,天南極將通過偽十字。

這種形勢從星圖也能看出,南極的指向正向南十字座移動。

在經歷2,000年左右,南十字座恰好可以指出南極點。

由於南極點在向南十字座接近中,結果導致從北半球的亞熱帶地區將不再能像古希臘時代那樣清楚的看見這個星座。

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%B2%E5%B7%AE_(%E5%A4%A9%E6%96%87)