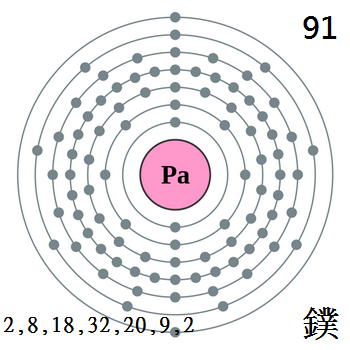

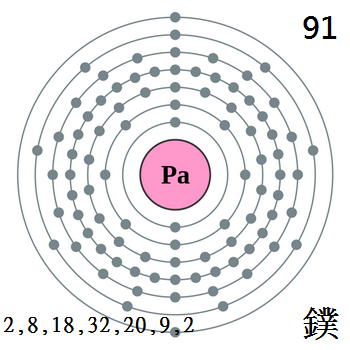

鏷,原子序數91,原子量231.03588,是天然放射性元素。

鏷,原子序數91,原子量231.03588,是天然放射性元素。

鏷(化學元素)

鏷,原子序數91,原子量231.03588,是天然放射性元素。

鏷,原子序數91,原子量231.03588,是天然放射性元素。

1913年美國化學家法揚斯發現短半衰期的鏷234,

1917年英國化學家索迪、哈恩等各自獨立發現長半衰期的鏷231,

這也是僅有的兩種天然放射性元素,

現已發現質量數在215~238之間的鏷的21個同位素。

發現簡史

1900年,克魯克斯在提取鈾礦中的鈾時,

發現了一種新的放射性元素,稱它為鈾X。

到1913年,波蘭出生的美籍化學家法江斯

和他的助手戈林證實鈾X是兩種組分的混合物,

並分別命名為鈾X1和鈾X2。後來鈾X被稱為鈾X1。

此後科學家們還發現了一系列類似的放射性物質。

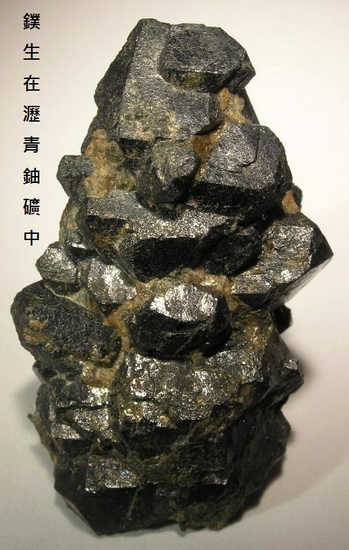

直到1917年間,索迪和克蘭斯頓從瀝青鈾礦中的殘渣中發現一放射性元素,因性質和鉭相似,被命名為類鉭Ekatantalum。

同年,哈恩和邁特納也從同一礦中發現了一種放射性元素,命名為protactinium。元素符號定為Pa。

後來證實鈾X2是鏷234,類鉭以及protactinium都是鏷231。1

後來證實鈾X2是鏷234,類鉭以及protactinium都是鏷231。1

927年,德國化學家格羅斯首先分離出鏷的5價化合物。

1917年由索地(F.Soddy)和克蘭斯頓(J.A.Cranston),

哈恩(O.Hahn)和邁特納(L.Meitner)分別獨自發現。

直到1927年,格羅斯(A.V.Grosse)才分離出2毫克可見量的鏷。

1961年英國人花費500000美元才從55000千克礦物中分離出125克純度為99.9%的鏷

1871年,門捷列夫預言釷和鈾之間有元素的存在。

當時錒系元素還沒有被發現。

因此1950年代出版的週期表,先是鈾、鎢、鋯、釷、鉭,而鉭下麵的空格是空的。

造成很長一段時間的化學家以EKA-鉭作為搜索的結果

來搜尋相似的化學性質如鉭的元素,而使得發現鏷幾乎不可能。

在1900年,威廉·克魯克斯從鈾分離出強烈的放射性物質鏷,

然而他不知道他發現了一個新的化學元素,因此將其命名為鈾-X。

克魯克斯將硝酸鈾醯溶解於乙醚中,發現剩餘的水中含有釷和鏷。

他的方法是1950年代從鈾化合物分離出釷和鏷。

鏷首次發現於1913年,

當時法揚斯巴(Kasimir Fajans)和格林(Oswald

Helmuth Göhring),

在他們的研究鈾-238衰變鏈:鈾→釷→鏷→鈾,發現了鏷的同位素鏷。

因為它的半衰期短(6.7小時,鏷),他們將他們發現的新元素命名為Brevium(拉丁語,意思是短暫或短期)。

在1917年至1918年,兩組科學家奧托·漢恩(Otto

Hahn)和莉斯·麥特納(Lise Meitner),

以及德國和英國的弗雷德里克·索迪(Frederick Soddy)和約翰·克蘭斯登(John

Cranston)的,

另外發現了另一種同位素鏷鏷,半衰期約32000年。

因此,他們將名稱從Brevium變更為鏷(protoactinium)(希臘文:意義為之前,首先),

因為鏷在鈾-235衰變鏈的在錒之前。

Aristid von Grosse於1927年提取2毫克的Pa2O5,並於1934年首次分離出元素鏷於0.1毫克的Pa2O5。

他用兩種不同的方法:第一個,氧化鏷在真空中照射35 keV的電子。

在另一種方法中,被稱為範亞克-戴波耳法,將氧化物的化學置HF換為一個鹵化物(氯化物,溴化物或碘化物),

然後在真空用一個電加熱的金屬絲:2 PaI5 → 2 Pa + 5

I2

1961年,英國原子能管理局(UKAEA)用125克純度為99.9%鏷,

用一個12級的過程處理60噸的廢料,成本約50萬美元。

美國橡樹嶺國家實驗室提供目前鏷的成本約280美元/克。

礦藏分佈

自然界並不存在,見於鈾、釷和鈈的裂變產物中。

理化性質

密度15.37克/釐米3。熔點小於1600℃,具有放射性。

已知同位素中,231Pa壽命最長,發射α粒子,半衰期約為3.4×10^4。

233Pa,發射β和γ射線,半衰期為27天。其他幾種同位素226Pa、237Pa等,都較"短命"。

灰白色金屬,有延展性能,硬度似鈾。空氣中穩定,晶格屬正方系。

化學性質與鉭相似。常顯示+4價和+5價。鏷是第三罕有元素。它在放射衰變過程中產生錒,是錒的"祖先"。

應用領域:用於原子能工業。

製備方法

可用四氟化鏷等用鋇還原而制得。也可用酮和醇從鈾精煉廠殘餘物中分離、萃取。